今年の総合科目の公民分野は、政治から入った。学生の日本語力の向上に合わせて学習の進度を考えているわけである。今は、需要供給曲線を終えて、マクロ経済に突入したところである。

ここで、マレーシアの経済状況はどうかという質問をぶつける。多くの学生は、あまりよくないのではないかという感覚を持っている。KLは相変わらずの建設ラッシュで、こんなに工事ばかりしていて大丈夫なのか?という素朴な不安を抱いているようである。先日の日経に、マレーシアの輸出がシンガポールと並んで好調であること、またパナソニックがマレーシアに液晶TVの工場を建設するといった記事が載っていた。マレーシアの代表的な銀行であるメイバンクの収益も好調らしい。こんな最新情報を伝えることにしている。学生の中には、そういったマレーシアの経済ニュースに目を通している者もいたりする。実によろしい。用語が難解で、自分の頭の中でシミュレーションしなくては理解しづらい経済学である。できるだけマレーシアの情報をいれることで属性を刺激したいと思うのである。リンギ安が輸出に有利であるとか、有効需要としてのマラッカ・ゲートウェイ、さらにマレーシアと日本の雇用問題などに触れ、マクロ経済の導入とした。

経済はマグロである。常に前に進んでいないと死んでしまう。ということを説明して、マグロ、いやマクロ経済に入っていく。(笑)

ストックとフローの話の後、GDP、GNPの相違、NIの三面等価の法則…。こういう話は、ある程度日本語能力が中級の後半くらいにならないと学生も苦しいと思われる。私費生も国費生もちゃんとついてきてくれている。

こうして考えると、昨年はかなり日本語能力と学習内容に断層があったように思う。4月の段階で、アジア通貨危機についてやったのだ。昨年の学生は大変だっただろうなあと、今更ながらに思うのだ。

2017年5月31日水曜日

2017年5月30日火曜日

在韓米軍の不思議な動き

|

| http://polandball.blog.fc2.com/img/20151208092950e1c.jpg/ |

この動きをどう読むか?韓国の新政権へのゆさぶり=在韓米軍への支出拡大を要求するブラフと見るか?いや、私は、危機がさらに強まった故の戦略的な撤退と見る。おそらく、北朝鮮との武力衝突となれば、空軍や海軍の巡航ミサイルも含めた空爆がまず行われるだろう。これは間違いない。もし、陸戦が必要ならば沖縄や岩国の海兵隊を使うだろう。(失礼な言い方になるが、陸軍より海兵隊のほうがはるかに強い。)陸軍の出番があったとしても、その後になると思われる。ソマリアPKO以来、アメリカは陸軍を使った地上戦を嫌う。最も多く人的被害が出て、アメリカのママたちを怒らせるからだ。

在韓のアメリカ人の保護のために最小限度の陸軍は必要だろう。しかし必要以上の陸軍を置く必要がないということではないだろうか。まして、最悪の事態になり、北朝鮮軍が韓国に侵入した場合、燃料や弾薬を奪われでもしたら…。あるいは、秘密裏に在韓アメリカ人を陸軍の輸送機を使って徐々に韓国から対比させるためのカモフラージュとして利用するのかもしれない。

この、一部装備の撤収、極めてプラグマティックな動きではないだろうか?軍事は、最も周到に準備されるマネジメントであるといえる。今日のエントリーのタイトルは「不思議な」と記したけれど、これは、一般論的にであって、実は私自身は不思議でも何でもないと思っている。

追記:他のWEB記事によると、中国政府は、米軍によるピンポイントでの攻撃は許容するようだ。ただし、米軍が陸戦の上朝鮮統一をはかることはゆるさないというスタンスらしい。この「不思議」な行動は、中国へのシグナルであるとも見ることができる。(6月1日早朝)

2017年5月29日月曜日

2年目のラマダン始まる。

|

| 住処から見た今日の夕日。もうすぐマグレブのアザーンが聞こえる。 |

考えてみれば、マレーシアの多文化共生においては、他の宗教のことには、全く干渉しないということが徹底されている。中華系の学生は、モスクに行ったこともないし、マレー系の学生もヒンドゥー寺院はもちろん、道教や仏教の寺院に行くことはない。すぐ横で共存しながらも、全くの無関心なのである。

ラマダンをマレー系の人々が行っていても、中華系の人々はほぼ無関心である。もちろん、他の宗教行事で休日になるとラッキーだ、くらいであって、それぞれが独立独歩である。第三者の在マレーシア日本人としては、こういう間合いが実に興味深い。よく、異文化理解とか多文化共生とかを国際理解教育で学んだけれど、マレーシアにおいては、その共存は、シビアなバランスの上に成立しているといえる。以前、国際理解教育学会で、イスラエルに於ける(家庭内別居のような)多文化共生について研究発表したけれど、マレーシアのそれも、また微妙に異なるわけで、日本という土俵から見ているだけでは理解しがたい各地域の状況があるんだよなあ、と実感せずにはおれない。

ともかくも、2回目のラマダンが始まった。マン・ウォッチングが趣味だといっていい私は、様々な場所で観察を続けていくつもりだ。

2017年5月28日日曜日

韓国の「徳政令」考

|

| https://www.youtube.com/watch?v=UPO72O-GvNg |

http://news.livedoor.com/article/detail/13124243/

これまでにも、韓国では、内需が少ない故か、可処分所得の家計負担率が高く(要するにOECDの中でも飛び抜けて、家計の借金が多い国らしい。)、そういう人々のための基金をつくってきたらしいが、さすがに「徳政令」はしていない。しかし新大統領は、今回これを公約にして選挙に勝ったらしい。はっきり言って、信じられない政策だ。まだ貨幣経済が浸透していない中世の政策である。当然、その資金は税金でまかなわれるわけで、リーマンショックの時の(破綻した金融機関の不良債権を政府が肩代わりした)アメリカ以上に、おそらく中間層から異議が申し立てられるだろう。しかも、WEB記事によると、現在の韓国の青年層の失業率が韓国は異常なほど高率である。実質的に23.6%だという。青年失業者層からの徳政令への批判を念頭に、新たに彼らを雇用する81万人の公務員採用も検討しているとか。

新大統領と新閣僚は、少なくとも日本の高校程度の政治経済の教科書でよいから、もういちど学び直した方がいい。「徳政令」と「81万人の公務員採用」。そんな政策をうったら、どうなるか、日本の高校生ならわかるはずだ。

韓国はギリシアにあこがれているのだろうか。幸い、ギリシアには地政学的優位が少しばかりあって、EUの枠組みを守るためドイツが助けてくれたけれど、おそらく日本も中国もそこまで韓国の地政学的優位を認めないだろうし、こういう政策をうてば、政治も感情主体なら、経済も感情主体だと見放す可能性の方が大きい。

私は韓国をアジアの中でも優秀な国のひとつと見ていたが、認識を改める必要があるのかもしれない。またひとつ、POST TRUTHの政権が世界に登場したというしかない。

妻の「蟻」戦争

言うまでもなく、マレーシアは赤道直下の南国である。フルーツが豊かで美味しい。鳥も多くて、なかなか趣がある。(バードウォッチャーにとっては天国らしい。)米や野菜を始め、農産物も豊かである。これらが、私の感じるメリット。

デメリットとしては、暑すぎることやスコール・雷なんてのもあるが、最大のデメリットは、虫が多いことだと思う。朝のバス停で待っている間に蚊に刺されることもしばしばである。まあ、仕方がないとあきらめている。デング熱は、かなりやばいので勘弁願いたいが、週一回くらいの割合で、コンドでも、近隣でも日本人会でも殺虫剤散布が行われている。

ところで、妻が8月に来て初めて認識したのだが、我が住処に蟻がいる。我が住処はかなり高層にあるのだが、それでも蟻がいるというのが凄い。それも、よーく見ないと(もっと言えば、見つけようとしないと)わからないくらい小さな蟻である。妻は最初、掃除で対応した。床に食べかすなどが落ちていないか、目をサラのようにして掃除していた。それでも蟻はそこら中を這い回っていた。そこで、妻は「蟻の巣コロリ」という、小さな固形物を蟻が巣に運んで巣ごとやっつけるという薬品を手に入れて試してみたのだ。だが、小さな蟻には、この固形物は大きすぎたようで、あまり効果がなかった。

そこで、最終兵器の登場である。マレーシアの日本人間で読まれているフリーペーパー(何種類かある。)に宣伝が載っていた「アリメツ」である。知人宅で、先日、試供品を手に入れてきたのだ。これは、液体状なので、マレーシアの極小の蟻にも効果てきめんだという。昨夜、蟻の集まりそうな床に数滴ずつたらしてみたところ、どこにこれだけ蟻がいたのか、というくらい集まってきた。朝見ると、そこには蟻の姿がもう見えない。まさにジェノサイドである。数回繰り返すといいらしい。つまりまた巣の卵から新手がやってくるので、数世代にわたってジェノサイドを繰り返すシステムらしい。

よく考えるとえげつない話である。「ゴキブリホイホイ」のような自己責任でやっつける(変な言い方だが、ご理解願いたい。)のと違い、他の蟻もその液体の毒で、まきぞえにして根絶やしにするわけだ。とはいえ、住処の中に蟻が多いといろいろ大変だ。殺生は好まないが、仕方がない。妻の蟻戦争、ちょっと一息というところか。

デメリットとしては、暑すぎることやスコール・雷なんてのもあるが、最大のデメリットは、虫が多いことだと思う。朝のバス停で待っている間に蚊に刺されることもしばしばである。まあ、仕方がないとあきらめている。デング熱は、かなりやばいので勘弁願いたいが、週一回くらいの割合で、コンドでも、近隣でも日本人会でも殺虫剤散布が行われている。

ところで、妻が8月に来て初めて認識したのだが、我が住処に蟻がいる。我が住処はかなり高層にあるのだが、それでも蟻がいるというのが凄い。それも、よーく見ないと(もっと言えば、見つけようとしないと)わからないくらい小さな蟻である。妻は最初、掃除で対応した。床に食べかすなどが落ちていないか、目をサラのようにして掃除していた。それでも蟻はそこら中を這い回っていた。そこで、妻は「蟻の巣コロリ」という、小さな固形物を蟻が巣に運んで巣ごとやっつけるという薬品を手に入れて試してみたのだ。だが、小さな蟻には、この固形物は大きすぎたようで、あまり効果がなかった。

そこで、最終兵器の登場である。マレーシアの日本人間で読まれているフリーペーパー(何種類かある。)に宣伝が載っていた「アリメツ」である。知人宅で、先日、試供品を手に入れてきたのだ。これは、液体状なので、マレーシアの極小の蟻にも効果てきめんだという。昨夜、蟻の集まりそうな床に数滴ずつたらしてみたところ、どこにこれだけ蟻がいたのか、というくらい集まってきた。朝見ると、そこには蟻の姿がもう見えない。まさにジェノサイドである。数回繰り返すといいらしい。つまりまた巣の卵から新手がやってくるので、数世代にわたってジェノサイドを繰り返すシステムらしい。

よく考えるとえげつない話である。「ゴキブリホイホイ」のような自己責任でやっつける(変な言い方だが、ご理解願いたい。)のと違い、他の蟻もその液体の毒で、まきぞえにして根絶やしにするわけだ。とはいえ、住処の中に蟻が多いといろいろ大変だ。殺生は好まないが、仕方がない。妻の蟻戦争、ちょっと一息というところか。

2017年5月27日土曜日

日経 マレーシア国産車の転機

|

| http://www.malaysia-magazine.com/immigrate/lifeinfo |

その「プロトン」の株式を、中国の吉利という自動車企業が49.9%取得することになったらしい。(日経5月25日付11面)この吉利という自動車会社は、冷蔵庫の部品メーカーからたたき上げの創業者の力で民営の自動車会社に変身したらしい。中国国内でこそ76万台を販売しているが、対外的にはほとんど無名(輸出は2万台ほど)。今回の出資でプロトンの所有するイギリスの「ロータス」の株式51%も取得するらしい。これも株式取得の大きな背景とも言われている。吉利が東南アジアとヨーロッパへの市場拡大をめざしていることは間違いない。この吉利、スウェーデンのボルボの技術も手に入れているらしく、「プロトン」の親方・政府という体質を変えて立て直しを図れるか?というところに注目が集まるわけだ。

私は、マレーシアに来て国産車があるというのさえ知らなかった。マハティールの慧眼はたいしたものだと思う。しかし肝いりの「プロトン」が半分中国企業化したわけで、ここでも「マハティールの涙」ということか。F1のマレーシア開催も今年で終わるそうで、高齢の元首相にとっては、ダブル・ショックだろうと思う。

ただ、日経の記事中にもあったけれど、マレーシアには技術力のある部品の下請け企業が少ないそうだ。自動車産業はまさに技術と生産性の集積がものを言う世界である。頑張っているもうひとつの国産自動車会社「プルドゥア」も同じような悩みをかかえているのかもしれない。マレーシアの開発には、国産自動車会社の発展も大きく関わっている。

2017年5月25日木曜日

「反社会学講座」を読む。

だいぶ前のことになるが、日本人会の無人古書コーナーで、パオロ・マッツァリーノという謎の人物が著者の「反社会学講座」という本をRM2(約50円)で手に入れた。と、いうのもタイトルに惹かれたのと、少しだけつまみ読みして、かなり面白い内容であることが決め手になったのである。長い間、職員室の机の中に入れてあったのだが、進路指導で「社会学」とはなんぞや?などという話もしなければならないので、じっくりと読んでみることにした。

学生時代、R大学の社会学を学ぶ友人たちは、極めて広範囲な学問領域の森に佇んでいた。卒論も歴史を論じる者もあれば、経済学的な論をはる者もいたし、それって人文学ではないかというような者もいて、要するに「人間集団としての社会」に関係すれば、なんでもありなのだという解説を受けた記憶がある。だから、これまでも、やりたい学問がまだ決めかねているという学生には、社会学を勧めてきたのだった。

おいおい、内容についてエントリーするつもりであるが、この本について調べてみるとなかなか謎だらけである。著者は、実はM大学の社会学者であるという指摘もあって、その人物も調べてみた。正直なところ、私は日本人が外国人風のペンネームを使うことは、少しうさんくさく感じてしまう。だが、この学者の著作を読んだことがないのでその正否はわからない。かなり文脈からみても類似しているらしい。当然、毀誉褒貶もあって、正統派?の社会学者にボロクソに書かれていたりする。素人目には内容も、文章自体も落語のように面白いので、絶賛する声もある。

まあ、進路指導にはあまり役立ちそうにはない本であることだけはわかった。(笑)

学生時代、R大学の社会学を学ぶ友人たちは、極めて広範囲な学問領域の森に佇んでいた。卒論も歴史を論じる者もあれば、経済学的な論をはる者もいたし、それって人文学ではないかというような者もいて、要するに「人間集団としての社会」に関係すれば、なんでもありなのだという解説を受けた記憶がある。だから、これまでも、やりたい学問がまだ決めかねているという学生には、社会学を勧めてきたのだった。

おいおい、内容についてエントリーするつもりであるが、この本について調べてみるとなかなか謎だらけである。著者は、実はM大学の社会学者であるという指摘もあって、その人物も調べてみた。正直なところ、私は日本人が外国人風のペンネームを使うことは、少しうさんくさく感じてしまう。だが、この学者の著作を読んだことがないのでその正否はわからない。かなり文脈からみても類似しているらしい。当然、毀誉褒貶もあって、正統派?の社会学者にボロクソに書かれていたりする。素人目には内容も、文章自体も落語のように面白いので、絶賛する声もある。

まあ、進路指導にはあまり役立ちそうにはない本であることだけはわかった。(笑)

2017年5月23日火曜日

米大統領は辞任するかも。

|

| https://www.pinterest.com/ pin/53058101840362941/ |

おまけに、大統領本人が「(大統領職は)もっと簡単だと思った。」という始末。もし、これが日本で首相が、「(内閣総理大臣という職務は)もっと簡単だと思っていた。」などと言えば、ほぼ間違いなく内閣不信任もしくは自ら辞任することになるだろうと思う。

これは日本の精神風土による散り際の美学にあるように私は思う。辞める時は潔く。大きな失言をしたり、失政をして、責任を全うできないときは、見事に散ってみせるのが権力者の美学だ。徳川慶喜があまりよく思われていないのは、鳥羽伏見の戦いで敵前逃亡したからである。歴史的大局から見て悪くはない判断だったと思われるが、散る美学からは、かけ離れている。

アメリカには、当然そういった長い歴史に培われた美学はないように思われる。今回の中東訪問の詳細を見ても、全くパッとしない。中東和平など歴代の大統領がいくら動き回ってもできなかったことを、イスラエル寄りを明確にしている彼ができるわけがない。しかも、これまで同様の毒舌すら吐けない。お決まりの外交辞令しか吐けない。彼に「平和を!」などと言われても真実味が全くない。なにか、大統領という鎧を纏って世界旅行をしている感じだ。

とはいえ、我々の想定を超えたところにいる大統領なので、気まぐれに「もうやめだ。」という可能性はある。気まぐれに「核のボタン」を押したり、きまぐれに北朝鮮に先制攻撃し多くの人的被害を呼び寄せるくらいなら、理由はどうあれ、辞めてくれたほうが、よっぽど世界のためだといえる。あまり歴史に名を残してほしくはない人物だ。

だいぶ弱っているのではないか。…そんな感覚を私は今抱いている。

2017年5月22日月曜日

IBTの話(99) 宿題

1週間のスクールホリデーが終わり、授業再開である。6月中旬の定期試験、そしてEJUへと邁進しなかればならない初日だ。このホリデー中、国費生などは故郷に帰っているはずだ。日本語抜きの日々が続くと、それまでの学習が水泡に帰す。先日書評を書き終わったラザク先生の伝記でも、学生が土日ごとに学んだ内容を忘れて困られたという記述があった。ましてスクールホリデーは1週間である。当然、各教科とも中身の濃い宿題を出すことになる。私の「公民分野」の宿題はA4版両面刷2枚である。これまでの政治分野と経済の前半部の総まとめになっている。テキストと私の補足プリントを読み直せばできる内容にしてある。(画像参照)とはいえ、そう簡単ではない。おそらく優秀な学生でも3時間くらいはかかるだろうと思う。

今朝提出された宿題をチェックした。間違いに赤ペンを入れるのだが、国費生の宿題の出来がかなり悪い。明らかに手を抜いていた。たとえば、高等裁判所のある都市名で、”さっぽろ”とひらがな書きされていたりする。日本語を学ぶ学生が漢字を避けていくと壁にぶち当たる。労働三法なども、団体交渉権を交渉権などと略してある。難しそうだと最初から空白の部分も多かった。こういう手抜きを今見逃すとEJUでは勝てない。きっちりと何時間かかろうとやり抜くことが、結局のところ、大学に行ってからもその学習姿勢が生きてくるのは間違いない。国費生は、国立大学に留学する。入った後、いいかげんな姿勢だと地獄を見ることになる。特に文系は、新書などの資料を読み、レポートを書くことが多いからだ。

そんなことを今日は、50分の短い3時間目だったこともあって、解答をしながら説教をしていたのだった。私はあまり説教をするタイプの教師ではない。だが、今日は私の五感の全てが、説教すべしと言っていたのだ。今年の国費生、心配である。マハティール首相の涙の話やラザク先生の話も入れて、マレーシアのこれからのために半年耐えて、なにがなんでも力をつけるように諭したつもりである。

その後、昼からは私費生の私のクラスの学生の宿題をチェックした。入学が一ヶ月早いだけだが、出来が全然違う。中華系で漢字に強いこともあるが、読解能力が違う。手抜きもない。ちょっとだけ救われた気がしたのだった。明日、返却するが説教をする必要はなさそうである。

今朝提出された宿題をチェックした。間違いに赤ペンを入れるのだが、国費生の宿題の出来がかなり悪い。明らかに手を抜いていた。たとえば、高等裁判所のある都市名で、”さっぽろ”とひらがな書きされていたりする。日本語を学ぶ学生が漢字を避けていくと壁にぶち当たる。労働三法なども、団体交渉権を交渉権などと略してある。難しそうだと最初から空白の部分も多かった。こういう手抜きを今見逃すとEJUでは勝てない。きっちりと何時間かかろうとやり抜くことが、結局のところ、大学に行ってからもその学習姿勢が生きてくるのは間違いない。国費生は、国立大学に留学する。入った後、いいかげんな姿勢だと地獄を見ることになる。特に文系は、新書などの資料を読み、レポートを書くことが多いからだ。

そんなことを今日は、50分の短い3時間目だったこともあって、解答をしながら説教をしていたのだった。私はあまり説教をするタイプの教師ではない。だが、今日は私の五感の全てが、説教すべしと言っていたのだ。今年の国費生、心配である。マハティール首相の涙の話やラザク先生の話も入れて、マレーシアのこれからのために半年耐えて、なにがなんでも力をつけるように諭したつもりである。

その後、昼からは私費生の私のクラスの学生の宿題をチェックした。入学が一ヶ月早いだけだが、出来が全然違う。中華系で漢字に強いこともあるが、読解能力が違う。手抜きもない。ちょっとだけ救われた気がしたのだった。明日、返却するが説教をする必要はなさそうである。

2017年5月21日日曜日

第4次産業革命に備えを。

日本の若手官僚の日本の将来を憂いた資料の話を昨日エントリーしたが、マレーシアではナジブ首相が、先のメーデー(5月1日)の集会で「第4次産業革命に備えを」と訴えている。(地元の日本語フリーペーパー・南国新聞/5月11日号)

昨年のダボス会議で開かれた世界経済フォーラムの年次総会が「第4次産業革命」をテーマに掲げ、仕事の未来について報告したことを受け「失われる職種もあるが新たに生まれる雇用もある。(レポートでは710万人が失職し、200万人の新たな雇用が生まれるとされている。)マレーシア人もそのような変化に直面していることに留意し、準備を怠らないようにしよう。」と呼びかけたということだ。

この第4次産業革命とは、水や蒸気機関による第一次産業革命、電気による大量生産が可能になった第二次産業革命、コンピュータ制御による生産性の向上が図られた第三次産業革命に続くもの。現在ドイツの官民が一体となって進めているもので、単に大量生産するのではなく、インターネットやビッグデータを活用しながら個々の需要に機械も人も対応する客業生産体制を意味する。「スマートファクトリー」(自ら考える工場)を志向するものだ。

|

| http://thedevelopmentadvisor.com/malaysia-kaj-melaka-gateway/ |

一方で、中国の「一帯一路」プロジェクトの一環として建設が開始される「マラッカ・ゲートウェイ」について、マラッカで州政府主催の公務員の集会でも首相はスピーチしている。マラッカの沿岸に3つの人工島を埋め立て、新たな大港湾施設を建設する他、観光施設、商業施設、住宅などを含む複合開発プロジェクトで、2025年の完成後は250万人の観光客、45000人の雇用を生むとされる。

…現在のマレーシアはASEANの中では経済発展については十分に優等生だが、世界的には人口の少ない中進国であるといえる。この中進国の罠を抜け出るためには、インフラの整備をはじめ、さらなる投資をして「飛翔」する必要があると開発経済学は説いている。マレーシアの政権の中枢部は、そのあたりについては十分把握しているようで、大筋間違っていないと私は、いつも学生に説いている。(学生の多くは、インフラの工事やコンドの新築工事などがガンガン行われている今の状況に、不安を抱いている者が多い。)

ところで、このマラッカ・ゲートウェイには、マハティール元首相が大陸の中国系の人々の移住を促進するものではないか、マレーシアの人口バランスを崩すと国是が揺らぐと警鐘を鳴らしていて、賛否両論があるようだ。いずれにせよ、世界的な大きな経済変動さえなければ、いいのだが…。

2017年5月20日土曜日

経済産業省若手官僚の資料

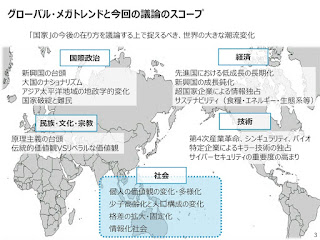

|

| PDF資料の3ページ目より |

経済産業省の有志の若手官僚30人が、この5月18日、同省設置の産業構造審議会議第20回総会で、「不安な個人、立ちすくむ国家~モデル無き時代をどう前向きに生き抜くか~」という資料を提出したのである。これはWEB上で、パワーポイントのPDFファイル資料として、誰でも閲覧できる。世の中に広く問いかけるとう主旨からだろう。

とにもかくにも、一読してみた。実によく分析されている。エリートというより、行政のプロとして見事な仕事だった。日本の官僚もまだまだ捨てたものではないと思った次第。私のブログの読者の皆様には是非とも一読願いたいと思う。特に現在日本留学中のIBT出身の学生諸君には、総合科目の授業の中で日本の諸問題を論じた際の、行政のプロからの解答が出されたといっても過言ではない。是非とも一読し、資料として保管しておくだけの価値があると思う。この資料の内容については熟読してからまたエントリーしたいと考えている。

<WEB記事>https://www.j-cast.com/2017/05/19298473.html?p=all

<PDF資料>http://www.meti.go.jp/committee/summary/eic0009/pdf/020_02_00.pdf

住処の外で、鳥が鳴いている。マレーシアには野鳥が多いが、「ホエヨー」「ホエヨー」と鳴く鳥がいる。なかなかの美声だ。姿をいつも探すのだが見たことはない。当然名前も知らない。

自分の出世や保身のためでなはなく、日本という国家の未来を憂いて”吠えた”65枚のスライド。よく”吠えて”くれたと思うのである。

書評 ラザク先生の戦後(4)

|

| http://someya.cart.fc2.com/ca40/284/ |

だが、日本も高度経済成長以来大きく変化する。この頃、ラザク先生は産業技術者の渡日前の研修を担当しており、若い日本語教師に「日本人は努力することを惜しまない。」「資源のない日本が戦後ここまで成長を続けてきた。」ことを繰り返し指導していたという。もちろん、ラザク先生の人柄にひかれていたが、一昔前の日本人の姿を伝える祖父の世代を感じた日本人教師もいたようだ。「日本人はもうそんなに猛烈ではないですよ。」とやんわり注進しても、「日本人は変わりません。」とゆらぐことはなかったという。

このラザク先生の日本へのスタンスを著者はこう分析している。

『戦後の焼け野原から始まった日本の復興と、植民地支配から立ち上がったマレーシアの独立以降の国づくり、いずれも国民の厳しい貧しさと混乱から始まっている。それをくぐりぬけた二つの国民には共感しあう何かがあったのではないか。もしかすると、それは輝ける未来を追い求めるだけでなく、痛みをともなう過去の記憶や癒す過程だったのかもしれない。クアラルンプール日本人墓地に眠る日本人の貧しさと孤独。アメリカによる原爆投下で焼き尽くされた広島。西欧諸国による長年の植民地支配を経験したマラヤ。勝ち取った「メルデカ(独立)」。そして民族が対立した5月13日事件…。痛みからの恢復と自立が二つの国の人々にとって共通した経験だったのではなかったか。』

…なるほどと思う。ラザク先生の日本を愛する気持ちは、純粋であるとともに、深層的には自国への思いと表裏一体のものであるというわけだ。わかる気がする。だからといって、ラザク先生に対する評価が変化するようなことでは決してないことは確かだ。

ラザク先生はこうおっしゃっている。「私はねえ、ルック・イーストプログラムが好きでしたよ。みんなでがんばって日本語を勉強して、日本の良いところを学んだ。日本語は美しいですからね。」「私はね、日本が好きですよ。日本人が好きですよ。日本人とマレーシア人は似ていると思った。イスラームでいう、時間を守るということ、約束を守るということなどは、当時の日本人はみな大切にしていたからね。」

2017年5月19日金曜日

書評 ラザク先生の戦後(3)

|

| https://forum.lowyat.net/ topic/2890974/all |

1970年、ラザク先生は再び語学研修所の講師としてKLに戻ってくる。76年には、RTM(ラジオ・テレビ・マレーシア)の教育番組に、ジャウィ(マレーシア語のもととっているアラビア文字表記)の講師として(週1回)1年間務める。翌年マレーシア国王から、語学教育への貢献と功績で「護国章」を与えられる。当時52歳、比較的若い受賞であった。その後もスルタンや政府からも名誉勲章を受けている。長男は語る。「父は、ことばで他者とつながろうとしていた。父がマレーシア語に加えて、日本語・英語がとても流暢であることは知られているけれども、それだけでなくタミル語も中国語もできたからね。父が日本語で話している時は、礼や相槌の打ち方まで日本人のようだった。」教師としてのラザク先生を知る人は口をそろえて「(ラザク先生は)異なる文化をたえず探求し、自らの精神を伝えようとしていた。」と言う。

|

| ジャウィ文字 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Johor_Bahru_Jawi_Latin_Street_Sign.jpg |

当時の日本人スタッフの印象は、何事にも柔軟で、他人に無理強いすることなく、間接的に気づくように導いた。普段は気さくで物腰もやわらかいというものだったが、こんなこともあった。「大事な話がある。」とある日本人教師に改まって告げたときのことである。相手を座らせ、目をみすえる。そしておもむろに自分の人差し指で、机の上に置かれた相手の手の甲をピン止めするかのごとく、ぐっと押さえつける。再び相手の目を見て、深い声色で伝えるべき事をゆっくりと話し始める。たしかにこうされると、聞き手は体を動かすことができない。指一本で固定されたまま動けなくるのだから不思議である。ラザク先生の言葉に集中せざるを得ない。伝えられる言葉はたんなる音声を超えて、心を深く摑むことになる。著者もインタビュー後、お礼を述べ深々と頭を下げたとき、ふいに肩をつかみグッとつかみ力を入れて「気をつけて帰って下さいねえ。」と言われたとき、背筋が伸びた経験をしている。ラザク先生の子供たち、教え子たちは、こうやって育てられたのだろうと強く感じている。

…教師として、ラザク先生から学ぶことは実に多い。今日最後にエントリーした人差し指の指導には強い感動があった。私は、「姿勢を正して聞いてくれ。」という一言で、本当に重要な話をすることが多い。多くの教え子の読者は、なつかしく思うかもしれないが。こういう指導ができるようになったのは、やはり50代前後からの気がする。全人格で勝負する時には、その人なりの自分のスタイルができるのではないだろうか。

遅い朝食 ~果物4種

昨日、M先生ご夫妻がマレー半島東海岸から帰ってこられて、タイ国境を越えた屋台で手に入れられた果物をおみやげとしていただいた。マンゴーとライチである。妻が朝食時に、家にあるパパイアとドラゴンフルーツとともに出してくれた。主食は食パンとスクランブルエッグと魚肉のハム(これはいつも私の担当)であるが…。思わず、写真を撮ってしまった。うーん、豪華である。

南国マレーシアのフルーツは、ほんと美味しくて安い。(マンゴーはちょっと高いのであまり食べれない。笑)ちょっと遅い朝食だったけれど、これだけフルーツがあると大幸福感に包まれてしまう。

昨年の今頃は、妻がまだ来てないし、私にとってフルーツといえばバナナだけだった。生活の改善どこころか大革命である。日本に留学したF36の学生たちは、こんな画像を見るとホームシックに罹ってしまうかもしれない。(笑)日本にもおいしいフルーツがあるよ~。

南国マレーシアのフルーツは、ほんと美味しくて安い。(マンゴーはちょっと高いのであまり食べれない。笑)ちょっと遅い朝食だったけれど、これだけフルーツがあると大幸福感に包まれてしまう。

昨年の今頃は、妻がまだ来てないし、私にとってフルーツといえばバナナだけだった。生活の改善どこころか大革命である。日本に留学したF36の学生たちは、こんな画像を見るとホームシックに罹ってしまうかもしれない。(笑)日本にもおいしいフルーツがあるよ~。

2017年5月18日木曜日

即席麺~ペナン・ラクサ風

先日は妻の38歳の誕生日だった。(妻は永遠の38歳である。笑)スーパーの買い物ついでにタイ料理を喫することになった。タマンデサにある「MAI・THAI」というちょっと高そうなレストランである。なんとなく成り行きまかせだったので、カメラを持っていなかったのが悔やまれる。私はパイナップル・ライス(要するにタイの焼きめし)、妻はグリーンカレー、それにタイ風のオムレツとチャイニーズ・ティーをつけた。私は、辛いのが大の苦手であるが、パイナップル・ライスは、パイナップルのハーフに盛りつけされおり、そもそも甘めである。オムレツは強烈に辛いがそれでちょうど中和される感じ。意外に旨かったのだった。(しかも値段も高くはなかった。)食事に関しては超保守的な私だが、妻といると少しずつ食の世界が広がる。特にマレーシアに来てからは、それが顕著である。

さて、今日の夕食も、ペナン・ラクサに挑戦することになった。ペナン・ラクサは海鮮主体で、酸味がきいているのが特徴。スーパーで、惹かれるデザインの即席麺を発見したので、作ってみることにしたのだった。具材はエビやイカが中心。以前妻が、KLで友人と食べたペナン・ラクサは、透明なスープで魚の身がたくさん入っていたらしい。

例によって、私も手伝いながらつくってみた。想定外でスープはペースト状になっていて、味噌ラーメンみたいな感じに仕上がった。うーん、ペナン・ラクサといってもイロイロらしい。ニョニャ・ラクサはココナッツ・ミルクを入れるが、こちらは柑橘系。うーん、美味しいか?と聞かれるとYESとはいいにくい。もちろん所詮、即席麺だし…。でも二度と食べたくない、というほどではない。妻によると今日は40点くらいらしい。次回は、スープペーストを半分にして、日本の鰹だしを入れてみようとのこと。まあ、ラクサは店によって味が違うらしい。我が家のラクサをつくればいいだけのことだ。(笑)

さて、今日の夕食も、ペナン・ラクサに挑戦することになった。ペナン・ラクサは海鮮主体で、酸味がきいているのが特徴。スーパーで、惹かれるデザインの即席麺を発見したので、作ってみることにしたのだった。具材はエビやイカが中心。以前妻が、KLで友人と食べたペナン・ラクサは、透明なスープで魚の身がたくさん入っていたらしい。

例によって、私も手伝いながらつくってみた。想定外でスープはペースト状になっていて、味噌ラーメンみたいな感じに仕上がった。うーん、ペナン・ラクサといってもイロイロらしい。ニョニャ・ラクサはココナッツ・ミルクを入れるが、こちらは柑橘系。うーん、美味しいか?と聞かれるとYESとはいいにくい。もちろん所詮、即席麺だし…。でも二度と食べたくない、というほどではない。妻によると今日は40点くらいらしい。次回は、スープペーストを半分にして、日本の鰹だしを入れてみようとのこと。まあ、ラクサは店によって味が違うらしい。我が家のラクサをつくればいいだけのことだ。(笑)

書評 ラザク先生の戦後(2)

|

| 広島・興南寮跡の碑 http://home.hiroshima-u.ac.jp/hua/public/hirodai_forum/345.html |

ラザク先生と著者とのインタビューの中で、非常に良く笑う人だと書かれている。あつい心を持つ人だとすぐに気づかされたそうだ。日本人にむけた話はどこまでもあたたかく、マレーシア独立に向けての話では、テーブルをこぶしで叩いて熱くなった。日本語教師として留学生を送り出す話は、どこかの国の力強いリーダーたちの姿に重なって見えたという。柔らかなほほえみをたやさないラザク先生だが、ただ原爆投下の惨事のことだけは違った。原爆ドームの写真を見ながら静かに話し始めたが、しばらくすると、言葉が途切れ、ついにはでなくなった。みるみるうちに表情が硬くなり凍りつく。沈黙が続く中、部屋の空気のふるえさえ感じたという。ラザク先生は、このことを忘れることができない。たからこれまで多くのマレーシアの若者たちに自ら語り続けてきた。

ラザク先生の戦後は、マレーシア語を教えることから始まった。ところで、ラザク先生は、「マレーシア語」といい、「マレー語」とは決して言わない。マレーシア語は、「バハサ(ことば)・マレーシア」、独立以後国語となった「マレー語」を指すのだが、特別に力を込めて「ことばはね、精神なんです。道具ではありません。」と言った。彼の教授法は、ユニークで工夫に満ちていたといわれている。それは文法や会話法はもとより、ことばを学ぶことで得られる精神性がなによりも大切だったからではないか、と著者は考えている。

長男の言。スルタン・イドリス師範学校へ赴任することになり、引っ越しの準備を始めた。家具を全て持って行けないので近所の人に売ることにした。値段交渉を父(ラザク先生)がするのだが、近所の貧しい人がやってきて、おずおずと値段を尋ねたところ、父はそっと「あなたからお金は取れない。そのまま持って行って下さい。」と言ったという。父はたとえ自分自身や家族が恵まれた状況になくともいつも他の人を助けようとしていた、と言う。

ラザク先生は、戦後、師範学校に入学し一から学び直し、小学校の教員となる。さらに母校の師範学校の教壇にたつ。マレーシア独立後、1960年、KLの語学研修所に勤務。国語としてのマレーシア語を教える教員づくりに励むことになる。1966年、イポーの師範学校に講師として赴任する。この時に「5月13日事件」が起こる。この時家族はKLにいた。民族衝突は全土に波及した。何か重大なことが起きたらしいと聞き、ラザク先生はホンダの車を飛ばしKLに向かったという。妻に「なんという危険を冒したのか」と責められたらしい。そんな中、自宅近くのインド人の商店主が「先生、こわいよ。私たち家族に何が起こるかわからない。」と訴えてきたそうだ。これも長男の言。「何も怖がることはない。不安ならば私の家においで。」とラザク先生は激励したそうだ。すると、このインド人商店主は他のインド系の人もつれてぞろぞろと25人もやってきたらしい。2日間、他に居場所をみつけるまで非難していたとか。長男がラザク先生になぜこのようなことをしたのかを訪ねたら、「彼らは家族の一員のようなものではないか。いつも彼らのおかげで我々が暮らしているんだから家族のように助けなくてはいけない。ヒンドゥ教徒・インド系としてではなく、人間として助けなくてはいけない。」と答えたという。

…ラザク先生のお人柄を、こうして記しているだけで心が清々しくなる。(つづく)

2017年5月17日水曜日

書評 ラザク先生の戦後(1)

昨年11月6日付ブログで、戦時中に南方特別留学生として日本に留学、東京大空襲と広島での被爆経験を持つマレーシア人・ラザク先生について書かれた「わが心のヒロシマ」の書評を書いた。後に、このラザク氏はマレーシアの日本語教育に多大な尽力をされ、IBTにも「ラザク奨学金」というシステムがあることをエントリーした。(今回の皇太子殿下ご訪問の際も、殿下はラザク先生のご子息とご懇談されている。)

今日紹介する「南方特別留学生ラザクの戦後-広島・マレーシア・ヒロシマ」(南船北馬舎/2012年7月発行)の著者の宇高雄志氏は、マレーシアに造詣が深い建築学の現兵庫県立大学教授で、以前書評をエントリー(2017年1月3日付ブログ参照)した「住まいと暮らしからみる多民族社会マレーシア」を書いておられる。しかしながら、文章の固さがかなり違うので同じ著者とは思えないほどだ。著者はマレーシア科学大学に研究員として2年滞在した後、広島大学に戻っている。建築学が主専攻ながら、ラザク先生と広島での被爆の問題から南方特別留学生の調査に関わっていく。軍事都市だった廣島、現在の広島、そして平和都市としてのヒロシマの姿を、ラザク先生の戦後とともに考察していくという内容である。

核を振り回す北朝鮮の指導者に、核のもつ残忍さ・悲惨さを改めて知らしめたいものだ。(つづく)

今日紹介する「南方特別留学生ラザクの戦後-広島・マレーシア・ヒロシマ」(南船北馬舎/2012年7月発行)の著者の宇高雄志氏は、マレーシアに造詣が深い建築学の現兵庫県立大学教授で、以前書評をエントリー(2017年1月3日付ブログ参照)した「住まいと暮らしからみる多民族社会マレーシア」を書いておられる。しかしながら、文章の固さがかなり違うので同じ著者とは思えないほどだ。著者はマレーシア科学大学に研究員として2年滞在した後、広島大学に戻っている。建築学が主専攻ながら、ラザク先生と広島での被爆の問題から南方特別留学生の調査に関わっていく。軍事都市だった廣島、現在の広島、そして平和都市としてのヒロシマの姿を、ラザク先生の戦後とともに考察していくという内容である。

核を振り回す北朝鮮の指導者に、核のもつ残忍さ・悲惨さを改めて知らしめたいものだ。(つづく)

2017年5月16日火曜日

北朝鮮危機 機が熟したのか?

|

| http://polandball.blog.fc2.com/blog-entry-331.html |

理由その1。中国の習近平のメンツを最大限につぶしたこと。一帯一路の国際会議は、中国に取って巨大な国際的プロジェクトであり、その開催日に合わせ新型の弾道ミサイルを打ち上げた。この会議には北朝鮮の代表も招かれ、中国が与えた市場経済移行の最後のチャンスであったにも関わらずである。会議が終わり、中国はどう動くか。このまま黙するとは思えない。

理由その2。米国のトランプがFBI長官を更迭したことで、野党の民主党だけでなく、与党の共和党からも十分に「弾劾」に匹敵するのではないかという強い動きがあること。こういう内憂がある場合、たいてい外患に国民の目をそらすのが常套手段である。支持率の低下を一気に底上げする必要に迫られたトランプは戦勝という好機を狙わざるをえない。今なら、空母レーガンも横須賀を出ている。打撃空母艦隊が並立している。

理由その3。韓国大統領選で親北派の文氏が当選し、THAADの配備云々で米国ともめていること。この配備を解くとしたら、かなり韓国も日本も危なくなる。さらに、韓国が経済制裁の大穴をあけるかもしれない。米国の作ったせっかくの包囲網が根底から崩れてしまう。

理由その4。急に降って湧いたような、ウィンドウズを狙った全世界的なハッカー行為。これは、事実かどうかわからないが、北朝鮮の関与が大きく取り上げられている。ロシアも、これはさすがに庇えないだろう。

…今回のミサイルで、これまでの小康状態から一気に状況が変化したと私は思う。機は熟した、と中国と米国が判断することは十分にあり得るし、ロシアもここでは静観、英仏もこの危機に少しだけでもかんでおこうと考えているかもしれない。当然、日本は蚊帳の外だが…。もっと哀れなのは蚊帳の中にいながら、発言権を封じられているような韓国かもしれない。この危惧が現実のものにならないことを強く望みたい。

シーク教研究7

|

| http://www.hotstar.com/tv/sherepunjab-maharaja-ranjit-singh/13447 |

1801年に「パンジャーブの獅子」ランジート・シングが、12に分かれていたシーク教徒の戦闘集団を統合し、シーク教徒は彼をマハラジャに据えた。彼は新しい意見に偏見なく耳を傾け、ヨーロッパやアメリカから宮廷にやってきた人々を歓迎し、パンジャーブの環境に適応できそうな人々を雇い、彼のカールサーは、世界でも有数の戦闘集団となる。軍医総監はフランス人、技官はスペイン人、砲術教官はアメリカ人だったという。多くの西洋人の訪問者が「他のインドのどの地方より安全。」「首都のアムリサトルは、シーク教徒のアテネでありエルサレムである。」などと述べている。彼が王位につく時(つまりシーク教王国が成立した時)ヒンドゥー教徒は自分たちの寺院で、イスラム教徒はモスクで、その長寿を祈ったという。まさしく、グル・ナーナクの創唱したシーク教らしい姿なのである。しかし、彼の死後は、詳細は省くが、戦乱の中にうずもれていく。今も、パンジャーブ地方では比較的多いとはいえ、インドでは人口の2%ほどの少数派でしかない。

…仏教では、正法・像法・末法という弁証法と全く反対の歴史観があるが、まさにそのようにシークの理想が衰退していくかの如くのである。しかし、世界的に近代国家化し、国家領域が定まり、安定化する中で、シーク教は多くのイギリス連邦の各国へ移民しつつ、自らの共同体を平和裏に築いているようだ。マレーシアのシーク共同体も同様であろうと思う。

…すでにシークのカールサーは、一部の過激派を除いて「伝統」や「歴史」になっているようだ。本来のシーク教の示す思想は、現代になっても色あせることはない。これからも機会があるたびに、学んでいこうかと思っている。これもマレーシアに来たが故のことである。

2017年5月15日月曜日

即席麺~ニョニャ・ラクサ風

|

| ベースとなった即席麺 |

ラクサといっても、いろいろある。マラッカのニョニャラクサ、ペナンのペナンラクサ、さらにサラワクも美味しいらしい。店によって千差万別の味。要するにマレーシアのローカル麺。かなり奥が深そうである。妻は、ラクサを何度か食べてファンになった。これからも食べ比べをしていこうと考えているらしい。今までのところ、最高に旨かったのは、マラッカの朝食で食べた、小さな食堂のニョニャ・ラクサだそうだ。

さて、実食。スープはココナッツミルクを入れてこの辛さ、という感じ。でもこの辛さがマレーシアの気候と相まってやめられなくなるそうだ。まあ、十分美味しくいただいたわけで、さすが料理人の妻である。

次に、ペナンラクサの即席麺があったので、また試して作ってみよう、ということになった。ニョニャラクサよりは、あっさりしているらしい。私としては、辛いのが大の苦手だが、妻がマレーシアの料理を大好きになったことが、なにより嬉しい。私のわがままについてきてくれているのだから。(笑)

2017年5月14日日曜日

KL散策 東京ストリート

所用があって妻とブキッビンタンに出かけてきた。”パビリオン”という有名なモールに「東京ストリート」というのがあるので行ってみようと妻が言い出した。いつもは”ロット10”というモール経由でモノレールに乗る。正直なところ、KLの繁華街・ブキッビンタンの実像はあまり知らない。

ところで、先日私の腕時計(CASIO)の電池が切れて、ミッドバレーの時計店で交換してもらった。その際、少し調整が狂っていたようで不便していた。2分ほど早いのと、デジタル表示の日にちと曜日が正午になると1日早くなるのだった。なんとか自力更正しようとしたのだが、取扱説明書もWEBで手に入れたけれど私の時計は海外輸出用なので、英語だったのだ。どうにもならず、パビリオンで、安くていい時計があれば欲しいな、などと内心ちょっと考えていたのだ。

東京ストリートの入り口に「CASIO」の専門店があった。せっかくなので、勇気を出して再調整を頼んでみた。なんと30秒ほどで簡単に調整してくれた。すばらしい。イッツ・フリーである。新しい時計を買う予定はなくなった。(笑)その近くに、なんとめずらしや、盆栽の店があった。意外に安いので欲しいな、観葉植物がわりにしようと思ったのだが、妻の賛成は得られなかった。これは残念。盆栽を見て、いいなと思うなんて歳をとったと感じざるをえない。(笑)

日本料理店もたくさんあったけれど、FUJI-SUSHIという店の定食がまあまあ安そうだったので入った。なんと、店内には回転寿司が流れていた。日本人からすると多少異様な寿司が多く、手を出すのははばかれた。(笑)定食とは別にカッパ巻を注文してみた。酢飯の酢があまりきいていないが、合格点。ガリもおいしいが、スプーンで取るようになっているのはいただけない。などとディテールに問題はあるものの、料理人を自称する妻によると味は十分合格点であった。私は日本人会の日本料理店以外、あまり利用しない。だいたいが値段と味のギャップに失望するからである。(日本人シェフがいる超高級な日本料理店は別)でも、ここは合格点かなと思う。食事が終わった頃、チューリップの「サボテンの花」が流れていた。うーん。なつかしい。70年代フォークの名曲中の名曲。だが、寿司屋で聞くには場違い感がある。…でも、いいか。財津さん好きだし。(笑)…そんな東京ストリートでアリマシタ。

ところで、先日私の腕時計(CASIO)の電池が切れて、ミッドバレーの時計店で交換してもらった。その際、少し調整が狂っていたようで不便していた。2分ほど早いのと、デジタル表示の日にちと曜日が正午になると1日早くなるのだった。なんとか自力更正しようとしたのだが、取扱説明書もWEBで手に入れたけれど私の時計は海外輸出用なので、英語だったのだ。どうにもならず、パビリオンで、安くていい時計があれば欲しいな、などと内心ちょっと考えていたのだ。

東京ストリートの入り口に「CASIO」の専門店があった。せっかくなので、勇気を出して再調整を頼んでみた。なんと30秒ほどで簡単に調整してくれた。すばらしい。イッツ・フリーである。新しい時計を買う予定はなくなった。(笑)その近くに、なんとめずらしや、盆栽の店があった。意外に安いので欲しいな、観葉植物がわりにしようと思ったのだが、妻の賛成は得られなかった。これは残念。盆栽を見て、いいなと思うなんて歳をとったと感じざるをえない。(笑)

日本料理店もたくさんあったけれど、FUJI-SUSHIという店の定食がまあまあ安そうだったので入った。なんと、店内には回転寿司が流れていた。日本人からすると多少異様な寿司が多く、手を出すのははばかれた。(笑)定食とは別にカッパ巻を注文してみた。酢飯の酢があまりきいていないが、合格点。ガリもおいしいが、スプーンで取るようになっているのはいただけない。などとディテールに問題はあるものの、料理人を自称する妻によると味は十分合格点であった。私は日本人会の日本料理店以外、あまり利用しない。だいたいが値段と味のギャップに失望するからである。(日本人シェフがいる超高級な日本料理店は別)でも、ここは合格点かなと思う。食事が終わった頃、チューリップの「サボテンの花」が流れていた。うーん。なつかしい。70年代フォークの名曲中の名曲。だが、寿司屋で聞くには場違い感がある。…でも、いいか。財津さん好きだし。(笑)…そんな東京ストリートでアリマシタ。

ちょっと散策 ショップロット

私たちの住むタマンデサ。タマンとは公園、デサは村を意味するそうで、たしかに中央に公園がある。一応昔は日本人の多い高級住宅街だったらしいが、今は、中華系の人が比較的多く、マレー系・インド系の人々かなりもいて、気取りもなく、落ち着いていながら、活気のある街である。車のない我が夫婦としては、住みごこちがいい。

昨日の土曜日は、夕方から妻と散策に出かけた。タマンデサにはいくつかレストランや商店が多数集まるエリアがある。こういう処を”ショップロット”というらしい。いつもは、D・スーパーとフードコート、銀行のATMがあるガス・ステーションくらいまでしかいかないのだが、その先のショップロットを詳しく散策することにしたのだ。これまでも何度か来たこともあるが、まだまだ知らないところが多いのだ。

まずは、日本人の間で口コミで「美味しい」という評判が広がっているパン屋さん。一度来たのだが、食パンくらいしか残っていなかった。もう少し早い時間なのでどんなパンがあるのか覗きに行ったのだ。今度は朝に来なければ、というのが結論。(笑)

国費生の寮となっているコンドの前にある、ショップロットだからなのかはどうかわからないが、コインランドリーがいくつかあった。(100人近くIBTの国費生がいるので、きっと需要はあると思う。)さらにショップロットの隅の方に、日本語で書かれた「カフェ」の文字を発見。なにやら三色団子の写真もメニューにある不思議な感じの店が二階にあった。どうも気になる。いつかまた行ってみようと思う。

タマンデサで最も大きいショップロットをくまなく回り、どんな店があるのかを探ってみたわけだ。中華料理のレストラン、日本料理やインド料理、韓国料理のレストランもあるし、アイリッシュパブもある。それ以外にも築地市場直輸入の店、なんていうのも発見して面白かった。土曜の午後の散策としては、なかなかいい。

昨日の土曜日は、夕方から妻と散策に出かけた。タマンデサにはいくつかレストランや商店が多数集まるエリアがある。こういう処を”ショップロット”というらしい。いつもは、D・スーパーとフードコート、銀行のATMがあるガス・ステーションくらいまでしかいかないのだが、その先のショップロットを詳しく散策することにしたのだ。これまでも何度か来たこともあるが、まだまだ知らないところが多いのだ。

|

| この白いビルの1階に噂のパン屋さん |

タマンデサで最も大きいショップロットをくまなく回り、どんな店があるのかを探ってみたわけだ。中華料理のレストラン、日本料理やインド料理、韓国料理のレストランもあるし、アイリッシュパブもある。それ以外にも築地市場直輸入の店、なんていうのも発見して面白かった。土曜の午後の散策としては、なかなかいい。

2017年5月13日土曜日

IBTの話(98) 株式会社

|

| http://mensdrip.com/money/kabu-investment11 |

ところで、我がクラスは私費生なので、中華系の学生が大多数を占める。彼らは財をなすことに、学びの主眼を置いているように思う。日本に留学するのもそのため、という感じだ。マレーシアの経済発展を支えているのは、彼ら中華系だと言っても過言ではない。政治面ではマイノリティーだが、経済面ではマジョリティーなのである。

株式会社の有限責任の話の後、株価の変動について当然語ることになったが、実はその食いつき方が尋常ではなかったのだ。(笑)普段、眠そうに聞いているS君など、目の輝きが全然違うのだった。授業の後、「先生、私は金融に進みたいと思います。」と言ってきた。「数学は好き?」と聞くと、「はい。」と言う。「ならば、経済学部だねえ。」「学ぶ意欲が今日の授業でどーんと湧いてきました。」…そうか。この中華系の人々の財への執着は凄いな、と改めて感じた次第。S君と同様の学生が、男女を問わず我がクラスに多い。私のライフワークである、途上国の持続可能な開発を進めたいという主旨とは少し違うけれど、マレーシアの経済発展を支える人材の育成もまた、その範疇かと、自分なりに納得した次第。

2017年5月12日金曜日

シーク教研究6

|

| http://www.theworldofgurunanak.com/the-khalsa.html |

ところで、17世紀になるとインドのイスラム教徒の統治者たちは彼らを潜在的驚異であると考えるようになる。第5代のグル=アルジャンは拷問死を遂げる。その息子で第6代のグル=ハルゴービンドは就任式に戦士の装いで式典に現れたという。以後、大人しく優しいシーク教徒は武力による抵抗の新しい時代を迎える。第9代のグル=テーグ・バハードゥルもヒンドゥー教徒を助け、信教の自由を主張したため斬首の刑に処せられた。彼の息子、第10代グル=ゴービンド・シングはその時たった9歳だったがグルを継承する。その四半世紀後、1699年4月13日、インド歴の元旦であるバイサーキーの日に、グル=ゴービンド・シングはシーク教徒に芝陸高原にある町アナンドブルに結集することを呼びかけた。数多くのシーク教徒が祭りに参加し、群衆の中に一種の期待感が駆け巡ったという。戦闘服姿に身を固めきらめく刀を手に持ったシングが登場した。彼は、人々に弾圧に対して一致団結し勇気を持って立ち向かう必要があると戒めた。そして、彼は刀を振りかざし「今日、私の刀は人の首を欲しがっている。我がシーク教徒の中で真のシーク教徒は前に出よ。」と叫んだ。

この命令に会衆は沈黙した。長い間誰も動く者はなく、一言もしゃべる者もなかった。シングは再度命令を告げた。彼らは自分の耳を信じられなかった。グルは彼らのうちの1人に自ら死ぬことを要求している。混乱は恐怖に変わり困惑の呟きが広がる。グルはまた再びその命令を告げた。今度は1人の男が立ち上がった。彼の名はダヤ・ラーム。ヒンドゥー教徒であった。彼は前に進み、シングに付き添い側らのテントに消えた。群衆は固唾をのんで待っていた。まもなく、グルは血の滴り落ちる刀を持ってテントから出てきた。群衆の恐怖にもかかわらず、彼はもうひとつの首を要求した。多くの人がその場を立ち去りだした。数人がグルの母親に彼を止めるよう懇願した。しかし、もう一人の男、ダラム・ダースがグルの刀に自分自身を捧げると立ち上がったのである。彼もまたテントに入り、そして再びグルは血の滴る刀を持って現れ第三の首を要求した。このように全部で5回続いたわけだ。「こんなことはいつ終わるのだろう。」と誰しもが思っっていると、グルと同じような戦闘服に身を固め、それぞれが刀を帯びた先の5人を伴ってテントから現れた。グルは、死をかけてまで自分に従うことを明らかにした勇気あるバンジ・ピヤレー(5人の寵児)を紹介した。この5人がカールサー(直訳:純粋なる者)の最初の構成員である。この5人は信仰のためには死をも辞さないという決意によって、新たな社会にグルの兄弟として再生したのであった。それまでの縁を絶ちきり、構成員すべてが「獅子」を意味するシングという新たな名字を受けた。カールサーの構成員は、カーストや世襲の職業、それまでの宗教儀礼などに縛られることはない。勇敢に戦うこと、信仰のために自らの死をも捧げること、唯一の絶対真理を信じること、全ての人間は平等であることを誓った。このカールサーという語は、現在シーク教の軍隊を意味する。

…この本の中で最も印象に残らざるを得ない話であった。うーん、凄いな。私がケニア・ナイロビで会ったシークの人々は一様に厳しい表情をしていた。そのリーダーたる老師は穏やかそうだったけれど、周囲の屈強な青年たちはまさに戦士のようだったことを思い出す。

シーク教研究5

|

| http://www.sikhspokesman.com/content.php?id=645 |

次に「グル」について述べるべきであると私は思う。初代のグル=ナーナクがシーク教の道を開いた。彼の幼年期は、イスラム教徒とヒンドゥー教徒の対立が激しかった時期である。(15世紀後半)彼が覚醒後、「ヒンドゥー教もおらず、イスラム教徒もいない。」と述べたのは、人類にいける一切の宗教的セクト的相違の否定で、多様な宗教的信条やその豊かさを否定したものではなく、むしろ全てを包み抱き、人類すべての分かち合える基盤を讃美するものであるといえる。

このグル=ナーナクの教えがセーワー(共同体に対する自発的労働奉仕)・ランガル(共同体集団施食)・サンガト(シーク教徒の地域的共同体)に昇華している。

セーワーは、シーク教徒への奉仕を超えたもので、こういう説話がある。グル=ゴービンド・シングの軍隊にいたガーヤナという戦士が傷ついた敵兵に水を与えていたのを同僚の兵士がグルに報告した。ガーヤナはその行動の説明を求められた。彼は「戦場を歩き回っていた時、そこで見たものは、友の顔でも敵の将兵の顔でもなく、ただグルの顔がいたる所にあったのだ。」と報告した。グルは、彼に薬と包帯を与え、傷ついた者を助けに行かせた。赤十字や赤月社の活動に先行すること数世紀の話である。

ランガルは、前回エントリーした集団施食であるが、社会的平等と全ての人々は一家族であることを証明するものである。インド世界において異なったカーストの者が一緒に食事をすること自体大胆で革命的と言って良いほど画期的なことであった。

サンガトは、シーク教徒の集まりであるが、彼らは同志関係を極めて大切にする。彼らの信仰生活の基盤はこの共同体にある。「弟子1人は単なるシーク教徒。2人寄れば聖なる団体となる。しかし5人集う処では”絶対真理”そのものが存在する。」

グル=ナーナクは、弟子のレーナーを呼び「アンガド:彼自身の一部分という意味」の名を与え、銅貨5枚とココナッツ1個をレーナーの前に置き、彼の足下で礼拝した。こうして第二代目グルが新たな指導者となった。グルは神聖なものではなく、キリストのような存在でもなく、人々を啓発して「絶対真理」をわからせる道先案内人である。

1539年9月7日、ナーナクはこの世を去る。ヒンドゥー教徒とイスラム教徒はそれぞれの方法(火葬と土葬)で葬送したいと申し出た。しかし遺体を覆っていた布を取り除くと、そこには花がいっぱいあっただけだったと言われる。両教徒は、布と花を分かち合い彼らの慣習にしたがって葬送したという。全世界の和合が幾世代も続くようにというメッセージを残して、ナーナクの遺体は消えてしまったのである。

…このナーナクという人物も、シーク教も実に興味深いではないかと私は思うのだが…。

2017年5月11日木曜日

シーク教研究4

|

| http://kisanjin.blog73.fc2.com/category10-5.html |

ここで、重要なのは、シーク教徒にとって、真理とは1つの客観的なカテゴリーではなく、存在の在り方そのものであることである。聖歌ジャブで、「真理に即した行き方とはどのようなものなのか?虚偽の障壁を打ち破るにはどうしたらよいのか?」と問い正す。真理から正しい生き方への移り変わりは、即座に、自然に行われる。真理とは単に客観的に知覚されるものではなく、自分の生き様とされねばならぬものである。

したがって、シーク教徒は信仰に生きることに焦点を合わせる。同信共同体意識、地域社会、そして家庭生活が信仰の中心に据えられており、シーク教徒は他のシーク教徒を自分の兄弟姉妹と考える。海外に出たシーク教徒はその土地の電話帳でシーク教徒の名前を探したりするのは、自分たちが同じ家族として歓迎されるのを知っているからである。結婚と子供も重視され不貞は禁じられている。またタバコや心を麻痺させる飲み物を用いることはない。グルは、ヒンドゥー教のような苦行を否定している。また菜食主義者ではない。歌も楽しむし、ゲームやスポーツも興じる。休日は祭りのように盛り上がるし、地域社会への貢献を重視している。善良な市民として一生懸命働き、娯楽も楽しむ。

シーク教徒は、シーク教の寺院(グルドゥワーラー)の維持の手助けをすることなどの奉仕活動で自らの信仰を表現する。その奉仕の精神は、シーク共同体内だけにとどまらず、貧しい人たちへの慈善行為にも捧げられる。グルドゥワーラー内の食堂での食事はサンガト(集団施食)と呼ばれている。(本日の画像参照)

…以前KLのグルドゥワーラーに行った時、どう見ても異教徒の我々夫婦は、自然に、しかも暖かく向かい入れられた。これは、上記の平等観によるものだと思われる。もし我々がサンガトでの食事を望んだらおそらく問題なく許されたであろうと思う。

2017年5月10日水曜日

仏韓の大統領選挙 考

|

| http://www.politicalcartoons.com/cartoon/19D68564-8544-4770-85F5-CC367D601638.html |

一方、韓国の大統領選挙も、文氏が勝利したらしい。こちらは親北朝鮮派。韓国市民は北朝鮮との戦火を避け、アメリカに背く道を選択したわけだ。韓国は、日本ほど親米ではない。中国とも日本ともうまくいっていない。まさに四面楚歌の状況下で、危険な同胞との連携を選んだわけだ。感情的な選択だと邪推してしまうが、どの候補であっても反日なので、日本は静観&クールに対応するしかないだろう。今回の慰安婦像の件ではつくづく日本はあきれている。韓国が、その根底にある「恨」を捨てなければ、まともな付き合いはできないと感じている。しかも韓国は、ここにきて人口が減少期に入っているはずだ。国内市場の縮小も含めて、国際的信用を失い、経済的にもかなり追い詰められていくのではないか。だが、日本も中国もそう簡単に手をさしのべるとは思えない。なんとなく、ブルーな予感がただようばかりだ。

…アメリカは、ここにきて、北朝鮮危機を中国にまかせて、他の外交日程、特に中東にシフトする可能性が高い。当然、北朝鮮が調子に乗って核実験でもしようものなら、またまた大騒ぎになるはずだ。中国はかなり頭に来ているし、もう緩衝国としての重要性はなく、火薬庫でしかないようだ。中国はこの選挙結果については、THAADの撤去に繋がる可能性が大きいので一応は歓迎するだろうが、その後の動きに関して、自国の国益に反する場合は、在中ロッテいじめのような中国らしい強権的な対応をとるだろうと思う。

日本政府、安倍内閣はこれ幸いと改憲に走る姿勢を見せている。有事への備えは私も必要だと思うが、改憲については慎重に審議すべきだと思う。平和主義は、すでに日本の戦後70年の国是になっていると思うからだ。

シーク教研究3

|

| https://www.quora.com/Can-you-be-a-Sikh-but-believe-that-God-is-feminine |

どうしても、まずシーク教の宗教原理を明確にしておきたい。書評第三回目は、”Ⅰkk Oan kar” の「Oan」のことについて。シーク教における唯一なるものを表現するのに、アラビア語、ペルシャ語、サンスクリット語などあらゆる言葉を用いることができたのだが、初代グルのナーナクは、パンジャブ語の”Oan”を選択する。同じ観念を表すサンスクリット語では”Aum”または”Om”で、「存在」を意味する。英語なら”being”,ドイツ語なら”sein”となるだろうか。

本書では、ヒンドゥー教の聖典『マーンドゥーキャ・ウパニシャッド』を引用して、サンスクリット語の”Aum”と同義としてこう解説している。”Aum”のAは第一次段階の「認識作用の範疇」を意味していると。人々はこの段階で世間を意識し、他の人との乖離を認識する。(仏教で言えば「差別」を認識するという意味になる。ちなみに仏教に於ける差別は、差別意識というような使い方の差別ではなく、区別の意味である。)

次のUは第二の段階で、絶対的な範疇が崩壊していく意識下の状態である。この状態では人々は心の広がりを経験する。論理の世界が崩れ始め、より高次の認識作用によって2つの場に同時に存在する、といった経験をするかもしれない、とある。(これは、仏教で言う唯識の発想に近い。意識下にある末那識や阿羅耶識の湧現。たとえば、野に咲く花に心を奪われ涙するような感覚である。)

Mは第三段階、深い眠りの状態、あるいは完全なる無意識の状態。それはちょうど、あまりにぐっすり眠ったので、1分間寝たのか1日中寝たのかわからないような区別がつかない状態をさす。(これも仏教では唯識的なスタンスである。数値的な時間の概念を生命状態が凌駕するような感覚である。)

第四の段階では、このAとUとMあ融合する。これは完全な和合の経験である。この段階、個我が”絶対真理”との合一を経験する。シーク教徒にとって、ナーナクが”Oan”あるいは”Aum”を(言葉として)利用したことは、”絶対真理”というものが、神という客観的知識というよりは、むしろ人の内的経験であるという信仰を表現しているのである。

…つまり、シーク教の”唯一の絶対真理”というのは、外部にあるのではなく、人間の内部にあり、それとの合体、融合をめざしているということになる。これは、ますます仏教の「法」あるいは大乗仏教的な「仏」の概念に近いといえるわけだ。

2017年5月9日火曜日

シーク教研究2

|

| http://jasbir96.blogspot.my/ 2015/08/blog-post_30.html |

Ⅰkk Oan Kar sat nam karta purakh nir hhau nir vair akal murat ajuni sailbhang gur prasad

…翻訳することがかなり難しく、様々な訳があるらしい。およそ、最初の3語について昨日記したような内容であるので、重複をさけたい。ところで、同じインドのヒンドゥー教との相違という点で言うと、神の化身や権化という概念を否定している。

「(ヒンドゥー教の)無数の神々は(シーク教の)唯一なるものからすると塵のようなものである。」というのが初代グルのグル=ナーナクの言。「何百万もの維持神ヴィシュヌを創造し、何百万もの大宇宙を生み出し、何百万ものや破壊神シヴァを育て、そして融合した。」とグルグラントにあるという。と、書くと、ヒンドゥー教と対立しているように見えるが、前述のグル=ナーナクは、彼らの信奉する宗教を捨てよとは決して言わなかった。反対にそれぞれを認め合い、できるだけ在るがままにいよと述べていた。ヒンドゥー教徒には彼らが真のヒンドゥー教徒であるように、イスラム教徒には彼らが真のイスラム教徒であることを望んだ。唯一なる絶対真理はとは、あらゆる宗教や文化に属する人々に共通するものなのである。

…シーク教を一神教と規定するのは、このような面から、正確ではないと私は思う。昨日の繰り返しになるが、やはり、仏教の「法」の概念が最も近いような気がするのだ。

2017年5月8日月曜日

シーク教研究1

もう少し前になるが、4月29日にシーク教徒のフェスタがKLCCで行われた。(上記画像参照)行きたかったのだけれど都合がつかずあきらめた。本当はこれに参加して、シーク教の本(シリーズ世界の宗教・シク教/N・Gコウル・シング著)を読んでの書評を書こうと思っていたりしたのだが、ずるずると先延ばしになってしまったのだった。

1月の終わりにチャウキットのシーク教寺院に行って以来、この本を読んでシーク教に対する興味を深めてきた。今日はまず、シーク教の原理についてエントリーしたい。シーク教は、「唯一なるものが存在し、真理こそがその御名である。その絶対真理である唯一なるものを信じ、そこから宇宙が形成され存在し続けている。」と考えている。一神教のようだが、自分たちの姿をモデルにした神のように具象化しない。物質的な形態もなく、見ることもできず、絵や像として視覚で捉えることもできない。時間と空間を超越しているものである。しかもそれは、他の全ての神や信仰を包み込むものとされる。

聖典グルグラントは、「1」という数字で始まる。”Ⅰkk Oan Kar”(イク・オンカール:唯一なるものが存在する)という言葉(Ⅰはローマ数字の1)は、言語的かつ視覚的な言葉である。1という数字は言語の壁を超越するものであり、あらゆる文化的背景を有する人にも理解できるものであり、誰もが見ることができるものであり、簡潔で普遍的なものである。Ⅰkkは、唯一性を表す。Oanは真理。サンスクリット語のオーム(あまりいい例とは言えないが、オウム真理教のオウムである。)と同一である。第三の単語karはのシンボルは終わりなきアーチであり、無始無終の唯一なるものの永遠性を表す。この”Ⅰkk Oan Kar”は、キリスト教の十字架のような中心的シンボルでもあり、1430ページにおよぶグルグラントの最初の言葉であり、同時にこの3つの単語を敷衍(ふえん)させたものである。

グルグラントには歴史的記述はない。いかなる教義も提供しない。それは行動に関する戒律や義務も規定していない。精神的に昇華された詩だけからできあがっている。

…こう書いてしまうと、わかりにくいが、少なくとも一神教のユダヤ教やキリスト教、イスラム教とも、多神教のヒンドゥー教徒も異なる。どちらかというと仏教の「法」の概念に近い。ただ、仏教のような精緻な理論的体系はない。純粋に、その宗教的原理を突き詰めていくとこういう話になってしまう。シーク教の面白さは、10人のグルの話や、彼らの宗教的生活にあるように思うのだ。この本の書評、簡単に終わりそうにない。(笑)

1月の終わりにチャウキットのシーク教寺院に行って以来、この本を読んでシーク教に対する興味を深めてきた。今日はまず、シーク教の原理についてエントリーしたい。シーク教は、「唯一なるものが存在し、真理こそがその御名である。その絶対真理である唯一なるものを信じ、そこから宇宙が形成され存在し続けている。」と考えている。一神教のようだが、自分たちの姿をモデルにした神のように具象化しない。物質的な形態もなく、見ることもできず、絵や像として視覚で捉えることもできない。時間と空間を超越しているものである。しかもそれは、他の全ての神や信仰を包み込むものとされる。

聖典グルグラントは、「1」という数字で始まる。”Ⅰkk Oan Kar”(イク・オンカール:唯一なるものが存在する)という言葉(Ⅰはローマ数字の1)は、言語的かつ視覚的な言葉である。1という数字は言語の壁を超越するものであり、あらゆる文化的背景を有する人にも理解できるものであり、誰もが見ることができるものであり、簡潔で普遍的なものである。Ⅰkkは、唯一性を表す。Oanは真理。サンスクリット語のオーム(あまりいい例とは言えないが、オウム真理教のオウムである。)と同一である。第三の単語karはのシンボルは終わりなきアーチであり、無始無終の唯一なるものの永遠性を表す。この”Ⅰkk Oan Kar”は、キリスト教の十字架のような中心的シンボルでもあり、1430ページにおよぶグルグラントの最初の言葉であり、同時にこの3つの単語を敷衍(ふえん)させたものである。

グルグラントには歴史的記述はない。いかなる教義も提供しない。それは行動に関する戒律や義務も規定していない。精神的に昇華された詩だけからできあがっている。

…こう書いてしまうと、わかりにくいが、少なくとも一神教のユダヤ教やキリスト教、イスラム教とも、多神教のヒンドゥー教徒も異なる。どちらかというと仏教の「法」の概念に近い。ただ、仏教のような精緻な理論的体系はない。純粋に、その宗教的原理を突き詰めていくとこういう話になってしまう。シーク教の面白さは、10人のグルの話や、彼らの宗教的生活にあるように思うのだ。この本の書評、簡単に終わりそうにない。(笑)

2017年5月7日日曜日

KL散策 LRTとアイス・カチャン

|

| アンパンパーク/ニュースキンのKL支社のすぐ近くのビル |

行きはタクシーにするが、帰路は公共交通機関でぶらぶらしながら帰ってこようというわけだ。せっかくだからカメラを持って出かけたのだった。新国王の就任をたたえるタペストリー(4月24日付ブログ参照)がまだ掲示されていた。さすがKL中心部。思わずシャッターをきる。

|

| まだ残っていてラッキー。ついに撮影に成功した新国王のタペストリー。。 |

|

| http://www.malaysiamagazine.com |

KLセントラルで、いつもの650番のバスに乗って帰るわけだが、まずはランチを取ることにした。冷房の効いたモール内を歩くのがKL風の運動不足解消である、とは妻の言。カンカン照りの中、外を歩くとその数倍は疲れる。(笑)妻が、モール内で「ニョニャ・ラクサ」の店を見つけた。ラクサというのは、マレーシアのスープ麵である。妻はこれが大好き。香辛料がたっぷり入って辛いけれど、ココナッツミルクがそれをまろやかにしている。なかなか美味しいとのこと。私はお粥を食べたのだが、安くていい店を見つけたのだった。食後、アイス・カチャンも注文した。カチャンとは「豆」のことで、豆入りのかき氷といえばいいだろうか。これが実に美味。辛いラクサの食後に合うのである。ところで、せっかくカメラを持っていたのに、LRTもラクサもアイス・カチャンも撮るのを忘れてしまった。(笑)またいつか、自分の画像で紹介したい。

2017年5月6日土曜日

書評「世紀の空売り」その2

|

| http://theconversation.com/what-will-the-next-financial-crisis-look-like-and-are-we-ready-34637 |

『ありきたりの金融恐慌と、2008年にウォール街で起こったことのあいだには違いがあった。ありきたりの金融恐慌においては、知覚が独自の現実性を創り出す。満員の映画館の中で、誰かが「火事だ!」と叫べば、観客はわれ先に非常口へ突進する。2008年のウォール街においては、最初に、現実のほうが知覚をねじ伏せた。満員の映画館が、館内に大勢の観客を残したまま焼け落ちたのだ。』(P445)

…リーマンショック(2008年の金融危機)は、それまでの金融恐慌とは明らかに異なる。これを上記のような比喩で書かれている。なるほど、としか言いようがない。なぜ、そのようになったのか?単にモーゲージ債という金融商品、その投資銀行の指示による格付けだけが問題なのではない、と著者は考えている。著者の元上司である投資銀行ソロモン・ブラザーズの元CEOとこの危機の後、昼食をとるシーンが描かれている。この金融危機の源をたどってみたら、かつてこのCEOが下した決断に行き着いたからである。

『(この元CEOが)合資会社だったソロモン(ブラザーズ)を株式会社にして、財務リスクを自分たちから株主へと移行した。それは結局、株主たちにはたいした意味を持たなかった。しかし、債券トレーダーたちにとっては、とてつもなく大きな意味があった。けれどその瞬間から、ソロモンブラザーズはブラックボックスになった。リスク引受人である株主たちは、トレーダーからどういうトレードをしてどれだけのリスクを冒しているのか、よく理解していなかったし、リスクの内情が今まで以上に複雑になるにつれて、その理解度はさらに低くなった。はっきりしているのは、頭脳的なトレーダーが複雑な賭けをして得る利益が、顧客にサービスを提供したり、生産性の高い事業に資本を配分したりする業務から得られる利益をはるかに上回るということだけだった。』(P439)

『ソロモン・ブラザースが他の投資銀行に先駆けて、上場企業となり、また新種のリスクによって負債比率を高め、そこから得られる潜在利益を見せつけた瞬間、ウォール街の心理基盤は、信頼から盲信へと移行した。行員の持つ持ち株で成り立つ投資銀行のままなら。35対1のレバレッジで賭をしたり、中二階のCDOを500億ドルぶん買ったり保有することもなかっただろう。合資会社であれば、格付け会社をだましたり、高利貸しとつるんだりしないだろうし、中二階CDOを客に売りつける行為を行員に許すこともないのではないだろうか。短期の見込み利益が長期の見込み損失を正当化することもなかったはずだ。』(P440)

…要するに無限責任を有する社員と有限責任の社員で構成される合資会社だった投資銀行が、単に有限責任のみの株主が出資者である株式会社化したことで、無責任な経営体質に陥ったという指摘である。これは、私にとって意外な結論だった。「無限責任を負う」ということの意味を深く考えさせるものだったのだ。このリーマンショック、とにかくカネが増えればいいという、無責任かつ無定見なトレーダーと投資家が招いた悲劇だと言える。その後。結局アメリカ国民の税金が政府から投入され、彼らは現在も生き延びている。これも、悲劇と呼ぶべきか、喜劇と呼ぶべきか、迷うところである。

2017年5月4日木曜日

書評「世紀の空売り」その1

このところ、いろいろな本を読み終えたのだけれど、書評を書けずにいる。北朝鮮情勢のことが気になって、エントリーをすることが増えたからのような気がしている。とはいえ少し小康状態のようで、米政府もちょっと落ち着いた気配だし、北の核実験場で、またバレーボール大会が始まったらしい。このままずっとバレーボールをしていて欲しいものだと思っている。

と、いうわけで、今朝読み終えた「世紀の空売り」(マイケル・ルイス著・文春文庫/2013年3月発行)の書評をエントリーしようと思う。私の流儀からして、読んでから少し思索してから書評を書くのだが、このノンフィクションは最後の最後に、著者の思い・結論がはっきりと記されている。それが、私の胸にぐさりとささったが故に、早く書きたい、と思ったのだ。

このノンフィクションは、リーマン・ショック以前に、サブプライムローンのモーゲージ債という金融商品の欺瞞性に気づき、金融市場の崩壊に大金を賭けた幾人かの投資家に光を当てながら、多分に個人的な事柄も交えて時系列的にその場の状況を見事に伝えている。

今日の書評第一回としては、2008年の金融危機、いわゆるリーマンショックの元となったサブプライムローンのモーゲージ債について、少し解説しておく必要がある。私は、これまで授業で、家を買えないような低所得の人々に、最初はとびきり安い金利でローンを組み、2年後から高い金利になるので、その家を売り、また新しいローンを組むといったサブプライムローンの仕組みをまず教えてきた。そのローンを債権に替え、正月に売り出される福袋みたいに、様々な価値の債権を組み合わせ販売したと教えてきた。高校生に対しては、複雑な金融商品故にこの程度の説明で十分だと思うのだが、ポイントは「格付け」である。福袋の中身は、価値は10円にもならない程度のモノに、100万円、1000万円という値札がついているわけだ。それを「福袋」としてありがたそうに売っていたというわけだ。

この本の中で、その不可解な原理が幾分詳しく書かれている。その金融商品(モーゲージ債)が焦げ付く(支払い不可能になる)リスクの可能性を踏まえて、格付け会社がトリプルAとかBとか認定するわけだが、普通の感覚では、格付け会社の方が商品を売っている投資銀行より権威があるはずである。それが全くの逆で、投資銀行のいうがまま格付けしていたのであった。まあ、詐欺に極めて近い。

しかも格付け会社、もっと言えばこのモーゲージ債を売っていた投資銀行もこの商品の意味や危険性をほとんどの人間が感じていなかった、というよりこの金融商品自体がどういうものか、全くわかっていなかったのに売っていたし、買った方もわかっていなかったという信じられない話が続く。ウォール街というのは、そういう馬鹿でも超高給を得ることが可能だったという摩訶不思議な世界だったことが延々綴られている。

この欺瞞を見抜けた人間もいる。それが超正統派出身のユダヤ人だが、金融の世界に身を投じたA氏、医者でありながら金融問題ににアスペルガー症特有の集中力を働かせ、トレーダーとなったV氏、金融業界に義憤を感じ、徹底的にこれを調べた若い投資家グループなどである。それ以外の業界人は、ほとんどみんな「ウォールストリートの神話」を疑うことはなかった。この辺が恐ろしい。ある意味、この本は事実を元にした「怪談」である。(つづく)

と、いうわけで、今朝読み終えた「世紀の空売り」(マイケル・ルイス著・文春文庫/2013年3月発行)の書評をエントリーしようと思う。私の流儀からして、読んでから少し思索してから書評を書くのだが、このノンフィクションは最後の最後に、著者の思い・結論がはっきりと記されている。それが、私の胸にぐさりとささったが故に、早く書きたい、と思ったのだ。

このノンフィクションは、リーマン・ショック以前に、サブプライムローンのモーゲージ債という金融商品の欺瞞性に気づき、金融市場の崩壊に大金を賭けた幾人かの投資家に光を当てながら、多分に個人的な事柄も交えて時系列的にその場の状況を見事に伝えている。

今日の書評第一回としては、2008年の金融危機、いわゆるリーマンショックの元となったサブプライムローンのモーゲージ債について、少し解説しておく必要がある。私は、これまで授業で、家を買えないような低所得の人々に、最初はとびきり安い金利でローンを組み、2年後から高い金利になるので、その家を売り、また新しいローンを組むといったサブプライムローンの仕組みをまず教えてきた。そのローンを債権に替え、正月に売り出される福袋みたいに、様々な価値の債権を組み合わせ販売したと教えてきた。高校生に対しては、複雑な金融商品故にこの程度の説明で十分だと思うのだが、ポイントは「格付け」である。福袋の中身は、価値は10円にもならない程度のモノに、100万円、1000万円という値札がついているわけだ。それを「福袋」としてありがたそうに売っていたというわけだ。

この本の中で、その不可解な原理が幾分詳しく書かれている。その金融商品(モーゲージ債)が焦げ付く(支払い不可能になる)リスクの可能性を踏まえて、格付け会社がトリプルAとかBとか認定するわけだが、普通の感覚では、格付け会社の方が商品を売っている投資銀行より権威があるはずである。それが全くの逆で、投資銀行のいうがまま格付けしていたのであった。まあ、詐欺に極めて近い。

しかも格付け会社、もっと言えばこのモーゲージ債を売っていた投資銀行もこの商品の意味や危険性をほとんどの人間が感じていなかった、というよりこの金融商品自体がどういうものか、全くわかっていなかったのに売っていたし、買った方もわかっていなかったという信じられない話が続く。ウォール街というのは、そういう馬鹿でも超高給を得ることが可能だったという摩訶不思議な世界だったことが延々綴られている。

この欺瞞を見抜けた人間もいる。それが超正統派出身のユダヤ人だが、金融の世界に身を投じたA氏、医者でありながら金融問題ににアスペルガー症特有の集中力を働かせ、トレーダーとなったV氏、金融業界に義憤を感じ、徹底的にこれを調べた若い投資家グループなどである。それ以外の業界人は、ほとんどみんな「ウォールストリートの神話」を疑うことはなかった。この辺が恐ろしい。ある意味、この本は事実を元にした「怪談」である。(つづく)

2017年5月3日水曜日

IBTの話(97) 帝京大理事長来校

|

| 帝京大学八王子キャンパス https://www.u-presscenter.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=7265 |

実は、昨夜はあまり眠れなかった。夫婦共々上階の住民の雑音が耳について眠れなかったのだ。常に全力投球で授業を行っている私としては、睡眠不足はつらい。しかも理事長の授業見学ということで、いくらプロでも緊張はする。(笑)どどっと疲れたのだった。その後の理事長の講演、さらに第一回の文系進路指導会、さらにさらに、その後の学生の質問…。ふっと気づくと7時前になっていた。

ところで、M先生が先日の京劇の翌日、登山で膝を痛められたとか。「歳はとりたくないですねえ。」との言葉が私にも覆い被さってくる。そう、もう次の誕生日で60歳になろうとしている。体力的に少しずつきつくなっていることは否定できない。とはいえ、全力投球の授業はやめることはできないだろう。うまく休息をとりながらやっていこうかな、と省察した次第。

2017年5月2日火曜日

北朝鮮有事と難民の話

|

| http://polandball.blog.fc2.com/blog-entry-752.html |

まず、北朝鮮有事の際、日本に大量の難民が押し寄せるか?というと、それほど北朝鮮の難民が来ることは考えにくいが、「質的」に難しいケースも国際法上ありうるということらしい。小論では、シナリオ1:金正恩体制が維持されている場合とシナリオ2:金正恩体制が崩壊した場合で異なるとしている。

シナリオ1で、国内避難民となった北朝鮮の人々は多くは韓国をめざすだろう。だが、一時的に日本に逃れ韓国をめざす難民も少数だがありうる。もし、この中に拉致被害者がいたら、日本政府に保護義務が生まれる。「日本人妻」も、中国の残留孤児と同様に扱われるはずである。一方、日本が米国と北朝鮮の紛争に関して、安保法制によって紛争当事国となった場合、国際人道法(戦時に於ける文民の保護に関するジュネーヴ条約・国際的武力紛争の犠牲者の保護に関するジュネーヴ条約追加議定書)が適用されることになる。日本はこの2条約の締約国(ちなみに北朝鮮も)なので、日本政府は、この条約にそって保護する義務を負っている。もし、紛争が終結した時点で、これらの難民を北朝鮮に送り返すような措置をすると、日本政府が金正恩体制を指示していることになる。

但し、難民の認定は、国際法上、戦争から逃れてきたからではなく、「迫害のおそれ」があるからである。北朝鮮の人々が逃れてきた場合、送還されたら当局に懲罰措置がとられる恐れがあり、それが「迫害」と見なされるからである。

シナリオ2では、金正恩体制が崩壊したという前提である。この時点で、多くの人々が出てくる可能性があるが、同時に非合法出国に対する当局の懲罰措置もなくなる可能性がある。もし、南北統一というような状況になれば、多くの韓国への出国を希望する人々が増える可能性が高い。そうなれば日本政府の国際人道法上の保護の義務が無くなる。在日韓国大使館・総領事館の発給手続きを後押しするというカタチになるだろう。問題なのは、その場合、金体制の側にいた政府高官やそのたぐいの人物がいた場合。彼らは当然韓国に渡ろうとはしない。彼らは加害者として難民条約で難民の定義から除外される。国際刑事裁判所への訴追というカタチで対応されるべきだが、その見極めはかなり難しいとのこと。

…難民問題の専門家として、北朝鮮の人々が日本に来た場合の明確な法的位置づけ、実に興味深い。実際にこのような事が起こらないことを祈りつつ。

http://www.huffingtonpost.jp/naoko-hashimoto/how-should-japan-take-in-possible-korean-refugees_b_16313558.html?utm_hp_ref=japan-world

2017年5月1日月曜日

雑誌 Pen「美しいアフリカ」

WEBで、「Pen」という雑誌の記事を見つけた。ヨシダナギという女性写真家の「美しいアフリカ」という特集の広告なのだが、これが凄い。ニジェールのポポロの人々を見事に撮っている。ため息が出るほど美しい。

昔々前々任校で、大阪外大(現大阪大・外国語学部)のスワヒリ語に送った2人目の教え子が、卒業後写真家になる夢を語ってくれたことがある。彼女も東アフリカをだいぶ放浪して、アフリカに魅せられた一人だ。

もしかして、彼女の写真集か?と思ったが別人であった。残念。まあ、それはいいとして、別人の女性写真家の素晴らしい写真、是非WEBページでご覧あれ。やっぱり、アフリカは、いいなあと思うのだ。

http://www.pen-online.jp/news/info/pen_africa/

昔々前々任校で、大阪外大(現大阪大・外国語学部)のスワヒリ語に送った2人目の教え子が、卒業後写真家になる夢を語ってくれたことがある。彼女も東アフリカをだいぶ放浪して、アフリカに魅せられた一人だ。

もしかして、彼女の写真集か?と思ったが別人であった。残念。まあ、それはいいとして、別人の女性写真家の素晴らしい写真、是非WEBページでご覧あれ。やっぱり、アフリカは、いいなあと思うのだ。

http://www.pen-online.jp/news/info/pen_africa/

KLで京劇を見に行く。

京劇は大好きだ。歌舞伎のルーツ的な要素があって、見得を切るところも好きだし、独特の化粧も、あの激しい打楽器の音も好きだ。そして、衣装が凝っていて楽しい。

昔、夫婦で「項羽と虞美人」の京劇を大阪で見たことがある。日本の歌舞伎で言えば「勧進帳」というところ。極めてメジャーなストーリーである。日本では、台詞が電光掲示板で日本語訳されていたので安心して見ることもできたのだった。

さて、昨日またまたM先生ご夫妻と共に我が夫婦とS先生が同伴して、京劇鑑賞としゃれ込んだのだった。いやあ、マレーシアで京劇。なかなか嬉しい。今回の京劇は、「六国大封相」「帝女花」「風閣恩仇未了情」という三作のオムニバス形式である。講演の冊子は、英語と中国語なので、両方を見比べながらなんとなく意味がわかるという感じ。(笑)古典的な京劇ではなく、現代的なアレンジがされている京劇だった。

コミカルな演出が意外だったのが最初の「六国大封相」である。戦国時代の集団的自衛権を描いたような作品だった。「帝女花」は、明代の項羽と虞美人のようなお話。ただし、最初は中国語で、もう一度英語で講演された。挿入歌も両言語で歌われる。英語の京劇とは、全くの想定外。マレーシアらしいといえばそれまでだが…。かなり衝撃的だった。「風閣恩仇未了情」は宋時代のモンゴル系のこれまた項羽と虞美人のようなお話。衣装に大きな違いがあった。ただし、これは中国語オンリーである。当たり前だが…。

いやあ、今回もなかなか面白かった。インド系、マレー系、そして中国系とマレーシア各民族の芸術や文化に触れる機会を与えて頂き、M先生には、ほんと大感謝である。

昔、夫婦で「項羽と虞美人」の京劇を大阪で見たことがある。日本の歌舞伎で言えば「勧進帳」というところ。極めてメジャーなストーリーである。日本では、台詞が電光掲示板で日本語訳されていたので安心して見ることもできたのだった。

さて、昨日またまたM先生ご夫妻と共に我が夫婦とS先生が同伴して、京劇鑑賞としゃれ込んだのだった。いやあ、マレーシアで京劇。なかなか嬉しい。今回の京劇は、「六国大封相」「帝女花」「風閣恩仇未了情」という三作のオムニバス形式である。講演の冊子は、英語と中国語なので、両方を見比べながらなんとなく意味がわかるという感じ。(笑)古典的な京劇ではなく、現代的なアレンジがされている京劇だった。

コミカルな演出が意外だったのが最初の「六国大封相」である。戦国時代の集団的自衛権を描いたような作品だった。「帝女花」は、明代の項羽と虞美人のようなお話。ただし、最初は中国語で、もう一度英語で講演された。挿入歌も両言語で歌われる。英語の京劇とは、全くの想定外。マレーシアらしいといえばそれまでだが…。かなり衝撃的だった。「風閣恩仇未了情」は宋時代のモンゴル系のこれまた項羽と虞美人のようなお話。衣装に大きな違いがあった。ただし、これは中国語オンリーである。当たり前だが…。

いやあ、今回もなかなか面白かった。インド系、マレー系、そして中国系とマレーシア各民族の芸術や文化に触れる機会を与えて頂き、M先生には、ほんと大感謝である。

登録:

投稿 (Atom)