学校長が退職される。教頭も転任されることになった。お二人とも古くからの付き合いで、私としては淋しいかぎりである。本校では、管理職の離任に際して、野球部を中心に校歌を歌って送り出す伝統になっている。バスケット部や薙刀部、バレー部など、活動中のクラブが集まって校歌を歌って送ってくれた。私も、ジーンときた。

特にこの2年間、お二人は本校を守るために獅子奮迅の動きをされてきた。極めて残念である。せめてものなぐさめは、本校の桜が満開に近い状態でお二人を送ってくれたことだろうか。

2014年3月31日月曜日

2014年3月30日日曜日

世界人名ものがたり 備忘録

だいぶ前になるが、前期入試の採点は図書館で行われた。ちょっと休憩中に書架を回っていて、おもしろい新書を発見した。「世界人名ものがたり 梅田修著・講談社現代新書1437」である。副題は「名前で見るヨーロッパ文化」。私は世界史や倫理の授業で、名前についての雑学を話すことが多い。もうすぐ終わる「笑っていいとも」で、一時ジョン(米)とイワン(露)という2人の青年がいいとも青年隊をやっていたことがあった。2人とも同じ名前(=ヨハネ)ではないか。その妙に私は大笑いしたことがある。「人名の世界地図」(文春新書)がそもそものネタ本だったのだが、この新書の方がさらに詳しく面白い。このブログ上で春休みの番外教材研究の備忘録としてにエントリーしておこうかと思う。

JOHNだけで、こんなに長くなった。少しずつエントリーしていこうと思う。

宗教改革後、プロテスタントでは、マリア信仰や外典にある聖人の聖性が否定され、旧約聖書から名をとることになった。(P34)メイフラワー号の男性乗客73名中20%の15名がジョン。(P42)と、いっても中世からジョンは多い男性の名前(25%という統計もあるらしい。)ヨハネは、中世、イエスの受難から千年の年が近づくにつれ天災や戦争が頻発し、疫病が流行、略奪も横行。「黙示録」に描かれた終末だと強い不安をもつようになった。(…仏教の末法思想みたいである。)イエスにヨルダン川で洗礼したヨハネは、「悔い改めよ。天の国は近づいた」(マタイ福音書)と述べ、禁欲的な生活を送っていた。中世の修道士のモデルともなった。終末の不安におびえる中世の人々は、ヨハネこそ神へのとりなしをしてもらえる聖人と考えたようだ。

ヨハネは、ジャン(仏)やジョバンニ(伊)、ファン(西)、ヨハン(独)などに変化したことは知っていたが、スコットランドではSean(ショーン)、アイルランドではSean(シャーン)となる。映画007のショーン・コネリーは、スコットランド的なジョンなのである。また、アイルランドのシャーンは、イングランドではSeaneと綴り、「シェーン」となる。超名作西部劇の主役・シェーンは、じゃがいも飢饉でアメリカに逃れてきた悲しきアイルランド人ガンマンなのである。(P18・46)

ヨハネ人気の理由には、その名の意味にもあるらしい。ヘブライ語で言うと、ヨハネは、Yohanan。Yo-は神・YHWHのことである。子音ばかりなのでそのままでは発音できないので、ユダヤ人は、「主」:アドナイ(Adnay)と読んでいきた。hananは、恵み深いという意味(女性名のハンナやアンナ、アンなどはここから来ている。)で、ヨハネの意味は「主は恵み深きかな」ということになる。(P48)

ところで、ここからが、面白いのだが、16世紀に、ユダヤ人たちが、YHWHにAdnayの母音を当てはめて、イェホヴァ(Yehowah)と発音するように工夫した。これが日本語ではエホバであるわけだ。この神の仮名とも言われてきた名は謎で、昔から不思議だったが、それが解けて嬉しい。ただ19世紀以後は、ユダヤ人聖書学者が、ヤーウエ(Yahweh)=在るもの(出エジプト記でモーセに「私はあるという者だ」と神が答えたというのが根拠)と呼ぶようになって、こちらが一般化したという。(P50)

|

| 西部劇の名画 シェーンのラストシーン |

ところで、ここからが、面白いのだが、16世紀に、ユダヤ人たちが、YHWHにAdnayの母音を当てはめて、イェホヴァ(Yehowah)と発音するように工夫した。これが日本語ではエホバであるわけだ。この神の仮名とも言われてきた名は謎で、昔から不思議だったが、それが解けて嬉しい。ただ19世紀以後は、ユダヤ人聖書学者が、ヤーウエ(Yahweh)=在るもの(出エジプト記でモーセに「私はあるという者だ」と神が答えたというのが根拠)と呼ぶようになって、こちらが一般化したという。(P50)

JOHNだけで、こんなに長くなった。少しずつエントリーしていこうと思う。

2014年3月29日土曜日

京大アフリカ公開講座'14 3月

|

| ”サクラサク”の京大稲森財団記念館 |

まずは、東大の遠藤貢先生から、「アフリカの紛争の現在(いま)を考えるために」と題して、国際政治学の立場から、アフリカの紛争の現状を概説いただいた。先生のお話の中で、私が特に印象に残ったことを2点挙げておきたい。1つは、紛争現象の変容と多様化という中で出てきた「R2P」(Responsibility to Protect:保護する責任)という概念である。自国民の保護という基本的な義務を果たす能力や意思のない国家に対し、国際社会が保護する責任を持つというもので、リビア内戦がその第一号となったことである。このリビア内戦の後、サヘル地方にリビアから帰還した人々によって、イスラム勢力に活性化と武器・弾薬の流入などが起こり、アフリカ全体に大きな影響が出たわけだ。その中心は、私のブログでも何度かエントリーしているが、ナイジェリアのボゴ・ハラムと、ソマリアのアル・シャバーブであるわけだ。

|

| ポリオ野生種の拡散状況(2013年) 遠藤先生のレジュメの資料の出処を確認したもの http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/PH/Polio/Polio_NEW5.html |

次に、毎日新聞記者の高見具成氏の「アフリカの紛争現場で感じた、つながること、つなげて考えることの大切さ」の講演である。この3ヶ月、このアフリカの潜在力についてずっと考えてきました、とのこと。学問的な話ではなく、現場取材の中で感じたことを話していただけた。まずは、南アで流された2つのTV・CMを見せていただく。1つ目は、ファーストフード店のジンバブエのムガベ大統領を揶揄したもの。無茶苦茶おもしろい。(以下のページで実際に見れます。)

http://www.nicozon.net/watch/sm16407086

高見氏によると、このCMを南アで見たジンバブエ人は、やばいと感じ、母国のこのチェーン店は閉鎖されると直感したらしい。(笑)少なくとも、このCM、3日で放映打ち切りとなったそうだ。(笑)アフリカには、日本などより、豊かなユーモア感覚があると、高見氏は言う。もう1つのCM(WEBでは、ちょっと探し出せなかった)は、銀行のCMで、黒人の少女がスタジアムで国歌を歌うのだが、途中でつまってしまう。そばにいたオーケストラの白人女性が歌いだし、観客全員が歌うことで少女を助けるという内容。南アでは、こういう人種間の共生を訴えるような話がいくつかあるそうだ。ラグビーとサッカーのW杯は、かなりこれを促進したという。また、南アでは公用語が11も設定された。違う民族が、相手の民族語で挨拶したりすることが日常的に行われ、ずいぶんと融和してきているという。そもそもマンデラ氏が、収監中にアフリカーンス(南ア在住のオランダ系白人=アフリカーナの言語:アパルトヘイトは、英国系白人ではなく、被支配層だった彼らが主導した。)を学び、それを使ったことから始まっているというのだ。なるほど…である。他の民族に自民族語を使って挨拶されたら、思わずブラザー化するのだという。高見氏自身、アフリカ的握手を日本で思わずしてしまい、ついつい彼らとブラザー化するのだという。(私もような同じ経験を何度もしている。)こういう精神的な共生の可能性こそが重要ではないかというのが、高見氏のスタンスだ。

さらに、物質的な可能性として南スーダンでの体験、あるいはアフリカ系のオバマ大統領の登場について、大陸を越えたニュー・汎アフリカニズムの話、南アの黒人ワイン醸造家などの話などを語っていただいた。最後に、現在は東北に拠点を置いて、被災地を取材している高見氏は、こんな話をしていただいた。(趣意)

「アフリカの紛争は困難と繋がっているように感じる。(日本でも)近代化の中で”東北”が作られ、震災で(そのことが)白日にさらされたような気がする。東北をアフリカに置き換えれば、東京が欧州に置き換えられる。エネルギーや人材などの供給地と消費地である。震災の当日、私はリビアにいた。TVでは、津波と内戦の映像が交互に流れていた。(明日死ぬかもしれない)リビアの兵士が、日本は大丈夫か?と心配してくれた。そして、日本は大丈夫だよな。日本はヒロシマやナガサキから立ち上がったんだから、と言われた。震災後、日本は利他的な精神が日本全体にあふれた。それは、ゆるやかに生きているアフリカにもある。誰でも受け入れ、また出て行く者も拒まない。今のアフリカは近代化、欧米化の中で息苦しさを感じる。これらのおかげで、まだまだ潜在力が引き出せてないと思う。アフリカと東北を比較してみると、ある共通点を発見した。親を亡くした子供たちを(他者が)育てるということである。この圧倒的な母性愛こそ、最も大きな潜在力だと私は感じている。」

高見氏は、決して話はお上手ではない。服装も皮ジャンという極めて素朴なものだった。だが、そのアフリカや東北を見る目は優しさにあふれていたのだった。

本日も講師の先生方、京大のスタッフの皆さんに、貴重なお話を聞く機会を与えていただきました。心からお礼申し上げます。

2014年3月28日金曜日

木村政彦の評伝を読む 下巻

木村政彦の評伝・「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」(増田俊也・新潮文庫)下巻は、プロ柔道の失敗後、師・牛島から離れ、プロレスへ向かう展開となる。妻の治療費を稼ぐためである。日本プロレスの黎明期の話でもある。力道山の話も極真空手の大山倍達の話も、グレイシー柔術の話も出てくる。

同時に、「アングル」というコトバも登場する。要するに興行を盛り上げるための作り話・嘘なのだが、こうしてみると、「空手バカ一代」や「プロレス・スター列伝」などの漫画の話は、ほとんど創作らしい。北大柔道部出身の著者・増田氏のこのノンフィクションは、真実をひたすら追い求めているので仕方がない。どんどん嘘がはがれていく。ちょっとがっかりだが、私は基本的に昔の”プロレスの味方”なので、そういう物語は物語として楽しみたい。この辺の事をあまり詳しく書くのは、書評としては悪趣味だと私は思う。それより、下巻の後半に、拓大柔道部に復帰した木村政彦が、師弟関係を岩釣兼生と結んでいくところがすこぶる感動的だった。

岩釣兼生という人物もサムライである。凄い。1回生の頃の師への想いに泣けるし、主将になってからの話も凄い。休養日に映画を見に部員たちとバスに乗っていたら、ライバルの明大の選手が雨中走っているのを岩釣は発見する。即座に部員全員をバスから降ろし、合宿所に走って帰り練習をさせるのだ。まさに、鬼の木村の指導そのものである。拓大では、夜中にこういう緊急練習があったらしい。木村は武術家の心がけとして、こういう指導を行っていたという。こういう指導下、ついに拓大が大学柔道の頂点に立つのだ。

岩釣は、鬼の木村のまさしく弟子である。師に惚れ込み、師の敵を討とうとする。師の敵とは、”プロレス”の約束をしながら、セメント(真剣勝負)で木村をKOした力道山である。力道山はすでに死去していたので、後継者・ジャイアント馬場を狙うのだ。そのために、柔道だけでなく、サンボ、空手、ボクシングなどあらゆる武術を師と共に特訓し極める。結局、契約時に大喧嘩してしまい、全日のリングに上がることはなかったが、木村の目指した立ち技も寝技も、打撃も鍛えに鍛えた柔道家だったといえる。

ところで、東京五輪の際、無差別級のへーシングに47歳の木村を当てるべきだという意見もあったらしい。実際、拓大に稽古に来たソ連の銅メダリストとなる選手たちを寝技で子ども扱いしていたらしい。全盛期の強さはどれほどだったんだろうと思う。

また、木村が師・牛島の危篤に際して、駆けつけなかった話も凄い。「俺は行かない。」と目に涙をためながら木村が言う。師は、弟子に弱った姿を見せたくないだろうと木村は考えたのだ。危篤を伝えた岩釣は納得する。

師弟関係というのは、かくも厳しく崇高なものだと教えてくれる。私には、プロレスや格闘技にまつわるオモシロオカシイ真実より、男と男の真実に感激した一冊だった。

同時に、「アングル」というコトバも登場する。要するに興行を盛り上げるための作り話・嘘なのだが、こうしてみると、「空手バカ一代」や「プロレス・スター列伝」などの漫画の話は、ほとんど創作らしい。北大柔道部出身の著者・増田氏のこのノンフィクションは、真実をひたすら追い求めているので仕方がない。どんどん嘘がはがれていく。ちょっとがっかりだが、私は基本的に昔の”プロレスの味方”なので、そういう物語は物語として楽しみたい。この辺の事をあまり詳しく書くのは、書評としては悪趣味だと私は思う。それより、下巻の後半に、拓大柔道部に復帰した木村政彦が、師弟関係を岩釣兼生と結んでいくところがすこぶる感動的だった。

岩釣兼生という人物もサムライである。凄い。1回生の頃の師への想いに泣けるし、主将になってからの話も凄い。休養日に映画を見に部員たちとバスに乗っていたら、ライバルの明大の選手が雨中走っているのを岩釣は発見する。即座に部員全員をバスから降ろし、合宿所に走って帰り練習をさせるのだ。まさに、鬼の木村の指導そのものである。拓大では、夜中にこういう緊急練習があったらしい。木村は武術家の心がけとして、こういう指導を行っていたという。こういう指導下、ついに拓大が大学柔道の頂点に立つのだ。

岩釣は、鬼の木村のまさしく弟子である。師に惚れ込み、師の敵を討とうとする。師の敵とは、”プロレス”の約束をしながら、セメント(真剣勝負)で木村をKOした力道山である。力道山はすでに死去していたので、後継者・ジャイアント馬場を狙うのだ。そのために、柔道だけでなく、サンボ、空手、ボクシングなどあらゆる武術を師と共に特訓し極める。結局、契約時に大喧嘩してしまい、全日のリングに上がることはなかったが、木村の目指した立ち技も寝技も、打撃も鍛えに鍛えた柔道家だったといえる。

ところで、東京五輪の際、無差別級のへーシングに47歳の木村を当てるべきだという意見もあったらしい。実際、拓大に稽古に来たソ連の銅メダリストとなる選手たちを寝技で子ども扱いしていたらしい。全盛期の強さはどれほどだったんだろうと思う。

また、木村が師・牛島の危篤に際して、駆けつけなかった話も凄い。「俺は行かない。」と目に涙をためながら木村が言う。師は、弟子に弱った姿を見せたくないだろうと木村は考えたのだ。危篤を伝えた岩釣は納得する。

師弟関係というのは、かくも厳しく崇高なものだと教えてくれる。私には、プロレスや格闘技にまつわるオモシロオカシイ真実より、男と男の真実に感激した一冊だった。

トリニダード・トバゴのSteelpan

先日の雨の日のことだ。年休がたくさん余っているので時間給をとって帰宅した。(今日もそうだが…。)高校野球も中止になっていて、NHKの「地球イチバン」という番組の再放送を偶然見た。トリニダード・トバゴのスチールパンの話である。アフリカから奴隷として連れてこられた人々が、太鼓を叩き心の拠り所としていたのを禁止され、ならばと他の金属を叩き、それも禁止されという歴史の中で、石油が発掘され、大量に島に出回ったドラム缶を叩くようになったのが、スチールパンの起源らしい。

彼らはドラム缶を器用に叩いて改造し、くぼみの面積の大小や深さの高低で音階を創り出し、打楽器なのにかなりの音階を創造したのだ。素晴らしい楽器だと私は思う。もちろんスチールパンの存在は知っていたけれど、オーケストラ並みに大人数で叩く姿を始めて見た。その大迫力にただただ圧倒されるのだ。

アフリカの人々のリズム感は素晴らしい。トリニダード・トバゴの人々のDNAに、見事に受け継がれている。彼らは、ほとんどがアマチュアで、夜毎練習しているのだという。子供も大人も、軍人も…。決して豊かとはいえない生活の中でも、彼らは今、生きているという実感をつむぐ場所をもっていた。全くもって素晴らしいとしかいいようがない。

この島を訪れたミュージシャンが、「東北の震災の時、私は音楽を自粛した。あなたならどうか?」と尋ねるシーンがある。その時の男性の言葉がいい。「私も自粛するだろうな。だが、人生は続く。」彼らにとって、音楽と人生は一体なのだ。音を出せないときがあってもいい。出せるときが来る。「私が音楽をやることを誰も止められないさ。」自然災害も、昔の植民地政府も…。私自身、うまく表現できないが、ジーンと来たのだだった。

彼らのスチールパンの音は、金属音で高音、しかも曲は華やかだ。でも、どこか深みがある。

ちなみにトリニダードとはスペイン語で三位一体を意味するらしい。トリニダード島には3つの山があるので、そう命名されたのだとか。といってもその後、イギリスがぶんどった関係で、英語圏。いつか、行ってみたいな。トリニダード・トバゴ。

2014年3月27日木曜日

ビクトリア湖の話題 二題

|

| http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/breitengrad/viktoriasee-barsch-insel-heimat-uganda-kenia100.html |

なぜこのような人口密度の高い島が、ビクトリア湖上にあるのか謎だ、というわけだが、私はナイルパーチの漁場の近くにあるのではないか、とすぐ思った。ビクトリア湖といえばナイルパーチである。それ以外考えられない。当然正解だったわけだが、白身魚として日本に輸出されていることも意外な感じで報道されていた。私もケニアに初めて行った時、日本人学校でナイルパーチの剥製が置いてあって、その事実を教えてもらい、ちょっと驚いた経験がある。そうか、フィレオフィッシュの白身魚は、これだったのかというわけだ。

|

| 長崎大学のHPから 湖で異常繁殖するホテイアオイとナイルパーチ |

http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/nairobi/

2014年3月26日水曜日

木村政彦の評伝を読む 上巻

久しぶりにノンフィクションが読みたくなった。大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」(増田俊也/新潮文庫・3月1日発行)の上巻を先日読み終えた。受賞作だけあって、極めて精緻に調べ上げている。私は格闘技ファンというほどではないが、新日本プロレス全盛期世代なので、ある程度の知識と興味はある。木村政彦氏のことはよく知らなかったのだが、とにかく凄い柔道家なのだ。

上巻は、牛島辰熊という、これまた凄い人物との師弟物語が中心である。牛島氏は、天覧試合で敗北を帰し、その雪辱をこの木村政彦という弟子に託す。稽古内容が凄い。人間とは思えない凄い稽古量である。しかも、当時の柔道界の様子が克明に記されている。講道館の嘉納治五郎氏は当身(要するにパンチあり)を重要視していたのだった。柔道部の顧問、W先生に聞いたら、「そのとおりです。」との返事。やがて立ち技主体、スポーツ性重視の講道館柔道が日本柔道を席巻していくのだが、この頃は、寝技重視の高専(旧制高校+専門学校)柔道もあったり、帝大の柔道もまた講道館とは違うルールで行われていたりと、意外な歴史が語られていた。牛島・木村師弟は、展覧試合制覇のために立ち技だけでなく、寝技もおそろしいほどの稽古で磨きに磨いていくのである。たしかに最強の柔道家だと思う。

木村が夜も稽古している間、師である牛島は水垢離(みずごり:冷水を浴びる修行)をしていたという。この辺の師弟関係に私はかなり感動した。もちろん、恐ろしく怖い師匠なのだが…。ちなみに、この牛島辰熊は、かなり武士然とした人物で、思想的に石原莞爾とつながりがあったらしい。東条英機暗殺計画にも関与したという。木村政彦はあわやそのテロの道具として使われる可能性もあったらしい。

戦後、この師弟は、プロ柔道を立ち上げるのだが、この頃になると、思想的にも武士道を貫く師と、柔道には真摯でも、思想に関しては奔放な弟子との齟齬が見られるようになる。ここで、坂口安吾の「堕落論」がでてきたりと、ほんとワクワクしながら読み進んだのだった。

木村が夜も稽古している間、師である牛島は水垢離(みずごり:冷水を浴びる修行)をしていたという。この辺の師弟関係に私はかなり感動した。もちろん、恐ろしく怖い師匠なのだが…。ちなみに、この牛島辰熊は、かなり武士然とした人物で、思想的に石原莞爾とつながりがあったらしい。東条英機暗殺計画にも関与したという。木村政彦はあわやそのテロの道具として使われる可能性もあったらしい。

戦後、この師弟は、プロ柔道を立ち上げるのだが、この頃になると、思想的にも武士道を貫く師と、柔道には真摯でも、思想に関しては奔放な弟子との齟齬が見られるようになる。ここで、坂口安吾の「堕落論」がでてきたりと、ほんとワクワクしながら読み進んだのだった。

2014年3月25日火曜日

ギニアのエボラ出血熱

アフリカの話題を追っていたら、ギニアの首都コナクリで、エボラ出血熱が流行しているという、極めて憂慮すべきニュースを発見した。エボラ出血熱については、何度かエントリーしたことがあるが、アフリカの風土病の中でも最も悲惨な感染症である。

ユニセフによると、すでに80人が感染し、59人が死亡したらしい。国境なき医師団が現地で必死に戦っている。ウガンダやコンゴ民主共和国でも流行したが、ギニアでは初である。問題は人口の多い首都で発生したことで、現地はパニック状態らしい。しかも、隣国のシエラレオネ、リベリアへと感染は拡大している模様で、リベリアから帰国したカナダ人が、エボラ出血熱らしき症状を見せているという情報もある。

ギニアは、1958年、他国に先駆けてフランスから独立した国だ。その時、フランスは一切の援助を打ち切り、公共施設や道路まで破壊。国土の台帳も持って帰ってしまった。以来、混迷が続き、今も最貧国のひとつである。ボーキサイト産出で有名だが、ガバナンスは極めて脆弱である。

ウクライナやインド洋に、世界の耳目が集まっているが、この西アフリカの病禍を早急に対処することが、極めて重要だと私は思っている。

ユニセフによると、すでに80人が感染し、59人が死亡したらしい。国境なき医師団が現地で必死に戦っている。ウガンダやコンゴ民主共和国でも流行したが、ギニアでは初である。問題は人口の多い首都で発生したことで、現地はパニック状態らしい。しかも、隣国のシエラレオネ、リベリアへと感染は拡大している模様で、リベリアから帰国したカナダ人が、エボラ出血熱らしき症状を見せているという情報もある。

ギニアは、1958年、他国に先駆けてフランスから独立した国だ。その時、フランスは一切の援助を打ち切り、公共施設や道路まで破壊。国土の台帳も持って帰ってしまった。以来、混迷が続き、今も最貧国のひとつである。ボーキサイト産出で有名だが、ガバナンスは極めて脆弱である。

ウクライナやインド洋に、世界の耳目が集まっているが、この西アフリカの病禍を早急に対処することが、極めて重要だと私は思っている。

2014年3月24日月曜日

国際理解教育学会 参加申込

|

| イスラエル・エレサレムの新市街 |

実は、ずっと新しいアクティビティのアイディアを暖めているのだが、新学期すぐに実践することができそうにないのである。来年度は、世界史Bと政治経済を担当することになりそうだが、政治経済では公務員試験に向けて、1学期に一気に政治と経済の基礎をやってしまおうと考えている。アクティビティは2学期以降になると思うのだ。実践の記録なしで、構想だけでは研究発表にはならない。で、悩んで悩んで、以前作った「イスラエル考現学」の成果と、一神教を学ぶ意味についてまとめようと考えたのだ。

サブ=サハラ・アフリカでも、ソマリア、中央アフリカ、ナイジェリアなど、イスラム原理主義の跋扈が続いている。今年度、3年生の現代社会演習でも、ケニアでのモール襲撃事件をテーマにパネル・ディベートを実践した。異文化理解・多文化共生にとって、一神教理解は必須だと私は長年考えてきた。そういう話をしようと思っている。

2014年3月23日日曜日

薙刀選抜大会 I君・全国制覇

|

| 決勝戦 I君がメンを決めた直後のショット |

男子の薙刀の公式戦は、この選抜大会しかない。I君にとって、最後の公式戦でもある。昨日からトーナメントが始まっていて、「今日、4回勝ち抜いて優勝です。」とは、応援に来ていたOGの話。昨年は、よく機敏に動いて、なかなか強いと思ったのだが、今回はさらに風格が出てきたように思う。無駄に動かず、ここぞ、でメンを決める。3回戦も4回戦も、見事に決めてくれた。準決勝はなかなかの接戦だったが、判定勝ち。いよいよ決勝戦である。

主審の「始め」の合図があった直後に、一気にメンを決めた。普段はおっとりとした面もあるI君が見せた気迫だ。これまでの稽古で培ったものを一気に出したと思う。結局、このメンが効いて、最後までいい攻防を見せて、勝ったのだった。

本校の応援席は大騒ぎになった。学校長も私の臨席で応援されていた。「ドキドキしたなあ。」との第一声。ほんと、その通り。実は、学校長はこの3月で退職される。最後の最後に「全国制覇」という花を添えることができたわけだ。試合後のI君を囲んで3人で写真を撮ったのだった。

いやあ、男子全国制覇のI君、女子全国3位のK君、二人とも実に、あっぱれ!である。

追記(3月25日):女子の団体も劣勢を跳ね返して全国3位となったそうだ。学校長とI君には、今日写真を焼いて額に入れて渡すことができた。I君はもちろんだが、学校長があんなに喜ばれるとは思っても見なかったのだった。

2014年3月22日土曜日

アフガニスタンの「ゆるキャラ」

|

| アフガンの「ゆるキャラ」バハールちゃん |

殺伐としたタリバンの人々からからすれば、在日本大使館の設定した「ゆるキャラ」などという存在自体想像もできないだろうと思う。でも、このバハールちゃん、なかなかかわいいではないか。アフガンの羊で、民族帽をかぶっている。

私は、「ゆるキャラ」という存在自体、極めて日本的な多神教的文化だと思う。時折、多くのゆるキャラが集まってコンテストなど開いているが、実に平和で日本的な話だ。別に彼らは神ではないが、そういう各地のシンボル的な存在を作り出す風土に、土着の多神教的な感覚を感じるのだ。

思えば、「千と千尋の神隠し」に登場する八百万の神たちは、海外ではどう映ったのだろう。妖精や妖怪と映ったのだろうか、などと考えてしまうのだった。

2014年3月21日金曜日

A・グルスキー展に行く。

|

| 国立国際美術館 |

昔、国立国際美術館は、大阪万博のお祭り広場の北側にあったのだが、移転後に行くのは実は始めてである。そのほとんどは地下にあった。正直なところ、あまり期待せずに行ったのだが、これがなかなか良かったのだった。

|

| http://www.fashion-headline.com/article/img/2013/07/04/2401/25915.html |

構図の妙。色彩の妙。写真というより絵画。どれもが素晴らしいものだった。

院生 日馬富士を応援したい

横綱日馬富士が、法政大学の大学院政策創造研究科に合格したそうだ。モンゴルの大学の通信過程で学ぶなど向学心が強く、以前から「16歳で日本に来てから勉強していないから。」と話していたらしい。日馬富士は、4月から平日の夜や土曜日、興行を考慮しつつ通うことになりそうだ。

力士の趣味というか余芸は様々で、日馬富士は絵画の方も個展を開くほどである。白鵬はチェスなんだとか。釣りを趣味とする力士も多いし、ゲームを楽しむ力士もいる。勝負師としてのストレス解消が主だろうが、日馬富士の大学院での研究というのは、長い大相撲の歴史でも初めてらしい。趣味とか余芸というものを超えて、日馬富士の生き方そのもののような気がする。

横綱として相撲道に徹せよという意見もあるかもしれないが、私は応援したい。素晴らしい事ではないかと思う。名のあるアスリートは、頭脳の方も明晰である。他のスポーツでもアスリートが大学院に入ることもしばしばである。関係するスポーツ系の学問が多いが、日馬富士が選んだ政策学っていうのもいいな、と思う。

昨日は、横綱を目指す鶴竜に不覚をとったけれど、終盤戦に向けて、ますます自分らしい悔いのない相撲をとって欲しい。

力士の趣味というか余芸は様々で、日馬富士は絵画の方も個展を開くほどである。白鵬はチェスなんだとか。釣りを趣味とする力士も多いし、ゲームを楽しむ力士もいる。勝負師としてのストレス解消が主だろうが、日馬富士の大学院での研究というのは、長い大相撲の歴史でも初めてらしい。趣味とか余芸というものを超えて、日馬富士の生き方そのもののような気がする。

横綱として相撲道に徹せよという意見もあるかもしれないが、私は応援したい。素晴らしい事ではないかと思う。名のあるアスリートは、頭脳の方も明晰である。他のスポーツでもアスリートが大学院に入ることもしばしばである。関係するスポーツ系の学問が多いが、日馬富士が選んだ政策学っていうのもいいな、と思う。

昨日は、横綱を目指す鶴竜に不覚をとったけれど、終盤戦に向けて、ますます自分らしい悔いのない相撲をとって欲しい。

2014年3月20日木曜日

「求心力」と「遠心力」

|

| http://www.fidelio.jp/Nihongo/siryou /tigaku2003/tigaku2003_3.html |

求心力…私の立場で言えば、担任としてあるいは教科担当としての総合的パワーである。いかに生徒を引き付けるか。それに対して、遠心力も必要である。生徒の自主性を尊重し、いかに生徒自身の手で自分を磨かせるか。

この「求心力」と「遠心力」のバランスのうえに、特に高校の教育は成り立っている。商業高校、工業高校、進学校、そして本校と渡り歩いてきた私だが、校種によっても、年度によっても、また生徒ひとり一人、その比率は異なる。求心力を一気に高める時も必要だし、遠心力にまかせきりの時もある。また若い頃は求心力ばかりに目がいったが、ベテランと呼ばれるようになって、遠心力の面白さに大いに気づいた。

先日、転勤の内示があり、本校にも新たな若い先生方がどっと来られることになった。機会があれば、そういう話もしたいなと思うのだ。

2014年3月19日水曜日

クリミア問題で思うこと。

|

| クリミア・タタール人の声は全く届いていない。 http://turkbodn.blog.jp/archives/cat_187531.html |

クリミアの大統領に今ついている人物は、議会では超少数派の党首であったのが、急に表舞台に出ているらしい。その背後に軍事力を背景にしたロシアの思惑があるのは見え見えである。ロシアとアメリカ・EUの、国民投票など民主主義的な経過に対する議論は完全に平行線である。

結局のところ天然ガスというエネルギーを抑えられているEUのスポンサー・ドイツは、ロシアに強力な制裁、ましてや軍事力行使などは全く望んでいないはずだ。アメリカは、世界の警察から降りたとはいえ、黙っていると益々影響力を失うので、それなりに落としどころを探りながら、エアー・ジャブを打っているに過ぎない。フランス国内では嫌EUの極右政党が勢力を伸ばしていると昨朝の日経の記事があった。ロシアも本気で、EUと事をかまえることなど考えていないはずだ。少なくとも、EUに傾いたウクライナのうち、少なくとも黒海艦隊の基地のあるクリミアだけは失うわけには行かないという、半ば防御的な軍事行動のように見える。

要するに、これだけグローバル化が進み、各国の経済が結びついてしまった現在、戦争などと言う極めて経済効率の悪い行為を行う愚を、どこの国も犯さないだろうと私は思うのだ。

怖いのは、感情的な民族主義である。感情的な民族主義は、時には冷静な判断を覆い隠してしまう。今日のニュースでは、中国の労働者が戦時中の強制連行の賠償金を日本企業に請求し、これを中国の裁判所が受理したという話だ。私は以前にも書いたが、周恩来総理を尊敬している。周総理は、この時、未来の日中友好のために全てを「仁」で清算した。これに対し、日本政府はODAというカタチで中国に長期にわたって「仁」を返し続けた。TVに映る広報官の話には、およそ、こういう東アジア的な「仁」や「義」を感じれない。と、いって私までもが感情的民族主義に陥っては元も子もない。(笑)

グローバル化は、デメリットもたくさんあるが、少なくとも「合理的」に考えれば、戦争がいかに非生産的で、互いの利益を損なうかという尺度を世界に持ち込んだというメリットをもたらしたと私は感じているのだ。

2014年3月18日火曜日

平野克己 最新アフリカ経済論

|

| 同WEBのPDF資料より |

http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/14022701.html

まず、オランダ病など経済学で一般的な「資源の呪い」を振り払ってアフリカが鉱産資源で成長している理由は、21世紀に入り、数割増の資源需要があることを挙げておられることである。当然、オランダやノルウェイの先進的な「呪い」への対処が開発分野でも検討課題となっていることも重要。

次に、資源メジャーのCEOが全社で交代し、「資源権益」を見直そうとしていること。世界的には資源ブームがすでに終焉を迎えていること。シェールガス革命の影響が極めて大きいこと。中国もここ1年半、アフリカでの資源権益の確保をしていないこと。習近平政権になって明らかにアフリカ政策の見直しを進めていることなど、要するに、アフリカの資源による成長にも最近陰りが見えていること。

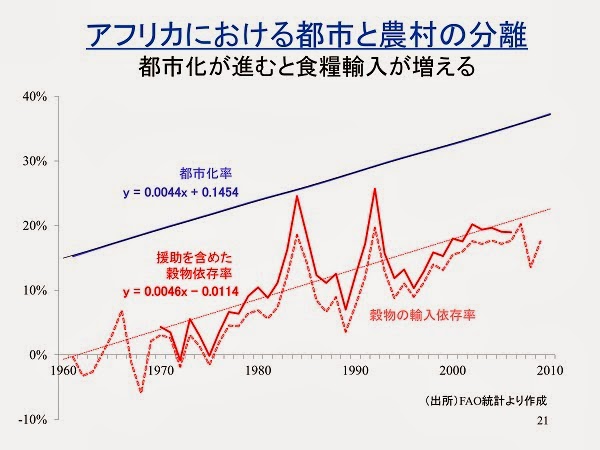

アフリカの穀物輸入依存度は、相変わらず右肩上がりであること。都市化の流れも右肩上がりで、鉱産資源によるGDPの拡大・経済成長しても以前穀物輸入増による貧困という構造は変化していないこと。サブ=サハラ・アフリカ49カ国の穀物輸入量は、日本を上回っていて、ホワイトアフリカ6カ国を合計すると7000万トンとなり、世界の穀物貿易の20%となること。(東アジアは15%)

平野先生の開発経済学の骨格(過去に発表された図説アフリカ経済など)は、穀物生産の不足が貧困の原因であるということであると私は理解している。レンティア国家となった国々でも、この構図は変わらないようだ。しかも、最新の分析では、この資源による経済成長にも陰りが見え始めてきているわけで、ますますアフリカの開発経済学進展の重要性を感じる次第。

2014年3月17日月曜日

John Deereの帽子

|

| http://www.ebay.com/sch/i.html? _kw=John+Deere+Cap |

話題は、かぶっておられた帽子である。「いい帽子ですね。」「こんな体(足が少し不自由そうだ。)になる前は、ゴルフをやってましてね。そこでもらったんです。」「そうですか。このロゴは、アメリカの農機具メーカーのものですね。」「えっ。そうなんですか。」「私も始めてみました。かっこいいです。」「そうですか。アメリカの…。」「ゴルフ場でも芝刈りなんかの機材で使われているかもしれませんねえ。」「なるほど、そうかもしれません。」などと、ちょっとだけ話がはずんだのだった。

その方の帽子のロゴ、それはJohn Deere社のものだった。前任校でアメリカ・アイオワ州に研修旅行に行った時、よく目にしたロゴだ。アイオワ州は全米でも有数の農業州で、深い緑色の農機具があちこちで活躍している。自宅にも、アイオワみやげのJohn Deere社の農機具の壁時計がある。1時間ごとに、ギーギー・ガーガーという騒音のような時報を流す。初めてのお客さんは、ほぼ100%びっくりする。(笑)あの帽子、私も欲しいな、などと思ったのだった。

2014年3月15日土曜日

ウガンダの話題 二題

|

| ASHINAGAウガンダ http://www.ashinaga.org/africa/entry-557.html |

…あしなが育英会がウガンダに、その手を差し伸べていることを始めて知った。私の長い教師生活の経験の中で、あしなが育英会の支援を受けていた生徒を1人だけ知っている。前任校でクラブと勉学を両立し、現役で国立大学に進学した女子生徒である。今は、小学校の教師をしている。合格の報告を聞き、あまりに嬉しくて、思わず背中に「オメデトー」と一発張ったことを覚えている。彼女のそういう事情を知っていたからこそ、心の底からから嬉しかったのだった。以来、前任校での私の合格祝いは、背中に一発が儀式化した。みんな「イター!」といいながらも笑顔を返してくれた。

…あしなが育英会の関係諸氏の努力に感謝したいと思う。アフリカの、途上国のこういう子供たちの未来選択を可能にすることこそ、真の貧困の撲滅であると私は思う。記事を読んで、「おめでとう」と彼らにも背中に一発したい気分だ。

もう一つの話題は、先日(11日)の日経に載っていた記事で、ウガンダのムセベニ大統領が、同性愛者に最高終身刑を科し、国民に同性愛者を告発するように義務付けた法案に署名したという話だ。以前、ウガンダの同性愛者に対する話をエントリーしたことがある(11年1月29日付・12年10月12日付ブログ参照)が、今回は、スウェーデン政府は経済援助を停止、アメリカは最近得意の「失望」と国務長官がコメントしたという。これに対し、ウガンダ政府は、援助なしでも経済運営はできると発言したらしい。国際援助額は歳入の20%までに下がっているのだという。

…私が驚いたのは、記事に付帯されていたアフリカ地図だった。同性愛を禁じているサブ=サハラ・アフリカの諸国が圧倒的に多いのだ。ILGA(国際レズビアン・ゲイ協会)のデータでは、禁じていない、もしくは不明の国を挙げた方が早い。ガバナンスが崩壊している国だけでなく、アフリカでは、裁判が民族・集団で行われているところも多い。公的に法律で禁じていなくとも、そういう民間裁判では有罪のところがあるに違いない。だから、地図を読み取ってメモした、以下に挙げる国が、禁じていないと断ずるのは早急であると私は考えている。

南ア、マダガスカル、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、中央アフリカ、ガボン、チャド、ニジェール、マリ、ブルキナファソ、ベナン、リベリア、エリトリア、西サハラ。

ナイジェリアやスーダンでは最高が死刑である。全体的にアフリカでは、伝統的なイスラム教徒やキリスト教徒が多い。もちろん土着の伝統文化によるところもあるだろうが、とにかくこの問題は欧米的な人権意識の押し付けだとの不満が強いと書かれていた。

…これは実に難しい問題である。日本人は「空気」で物事を判断する性質を持った民族である。日本人の端くれの私もこういう文化の直接的なぶつかり合いには沈黙するしかない。

2014年3月14日金曜日

世界一足が遅いのはマラウイ

|

| ブランタイヤ http://www.swotti.com /cities/blantyre_18708.htm |

マラウイの現地報告は、「ディマクコンダ!」と妻の名を呼ぶ芸人の登場で始まった。これは、「愛しているよ」という意味だ。有名な元JOCVの山田耕平氏がエイズ撲滅をめざして作ったマラウイでのヒット曲のタイトルである。うーん、多くの人はわからなかっただろうなあ。せめて、山田耕平氏の曲を流して欲しかったところ。

調査対象となったのは、南部のブランタイヤ。信号をわたる人々の速度を計ったものらしい。たしかに遅い。笑ったのは、日本人の平均速度に合わせたルームランナーに乗った現地の人が四苦八苦していたことだ。

そもそもマラウイは時間をあまり気にしないようで、時計を持たない人が多いのはともかくとして、空港にも時計がなかなか見つからない。これは凄いな。日本から見ると、かなりの異文化だが、アフリカを旅すると、こういうポレポレ(スワヒリ語でゆっくり・ゆっくり)の感覚は普通だ。

時間に縛られ、効率性の良さを是とする日本の方が良い、というのは、私は必ずしも賛成できない。こういう異文化に触れて、いろいろ考えて見るのはいいことだ。何度も書いているが、異文化理解は自文化理解でもある。

心のシャッターを押して…

で、我がクラスの最後のコトバとして、「5組は私の担任したクラスでも最高のクラスだった。だが、来年度もっといいクラスをつくりたい。みんなもそれぞれ最高のクラスを作ってくれ。心のシャッターを押して、2年5組を終わりにしよう。ありがとう。」と言ったのだった。決まった…と思った。すると、全員が規律して礼をしてくれた後、男子のクラス代表の挨拶があり、女子のクラス代表がみんなの思いのこもった3枚の色紙を手渡してくれたのだった。

「先生、やっぱり写真、撮りましょうよ。」という掛け声がかかり、「おいおい、心の…。」と言ってる間にみんなが教壇に集まってきて、心のシャッターではなく、本物のシャッターが押されたのだった。(笑)…ありがとう。やっぱり嬉しいものだ。みんなの思いのこもった色紙、大切にするね。

2014年3月12日水曜日

関脇といえば「長谷川」なのだ。

|

| http://www.bluestone.co.jp/blog/?p=177 |

ところで、私の幼少期、関脇と言えば、「長谷川」だった。筋肉質でなかなか美男子で、人気があった。優勝もしたのだが、不運も重なって、結局大関にはなれなかった。しかし、印象に残る力士だ。もう一人、大関と言えば、「清國」なのだ。立合いでは、両手を必ず両手ともついて、無茶苦茶綺麗な立合いをする。アンコ型の、ほんと力士らしい力士だった。

今、新鋭の大銀杏が結えない「遠藤」がスポットを浴びている。これに横綱・大関が容赦ない相撲で立ちはだかり、前頭筆頭で4連敗してしまった。ゆくゆくの事を考え、ここは辛抱。シコ名は「長谷川」のように「遠藤」のままでいい。「清國」のような美しい立合いをする、力士らしい力士に成長して欲しいと思っている。

2014年3月11日火曜日

日経 猫の島・石巻の田代島の話

|

| 田代島にゃんこザプロジェクト より |

「猫の手を借りて震災復興」と題された、宮城県・石巻市、田代島で民宿を経営しておられる浜温氏の寄稿である。漁業の島で人口は60人。そこに猫が150匹いる島らしい。3.11の前日、ナマコが一匹も取れなかったという。今から思えば前兆だったのかと書かれていた。地震発生時、回りにいた猫が一斉に大きく飛び跳ね、毛を逆立てて山道を凄い勢いで駆け上がったらしい。野性の本能なのだろうか、とあった。その後、猫は一週間ほど人前に全く姿を見せなかったのだとか。島民のほとんどは高台にある猫型のロッジハウスに逃げ込み無事だったという。

|

| 田代島の震災後 http://www.nyanpro.com/photo/index.html |

…今日の毎日新聞に、東北に行こうと題した投稿もあった。なんらかのカタチで東北に関わっていくことも大切だと私は思う。記事を読んで、いつか行ってみたいなと私も思った。妻も猫が大好きだし。

田代島にゃんこザプロジェクト:http://blog.livedoor.jp/nyanpro/?p=2

田代島にゃんこ共和国:http://www.nyanpro.com/photo/index.html

2014年3月10日月曜日

日経 政府のソマリア支援

|

| http://horyaalmedia.com/ereyga-midnimo-soomaaliya -waa-u-nolol-somaliland-na-waa-u-dhimasho/ |

昨年、ソマリア内戦については「謎の独立国家ソマリランド」の5回にわたる書評(4月~6月)でいろいろと書かせてもらった。その結論は、ソマリアは単一民族国家ではあるけれど、地域差が大きく、紅海沿岸のソマリランドと他の地域の社会構造が大きく違うということだ。まずは、内戦(氏族の紛争)を克服したソマリランド(ソマリアの一地域)を日本が国家として承認してはどうか、ということだった。利にさといソマリ人の自浄効果を考えたとき、その方がはるかに効果的だということだ。

とはいえ、日本がソマリアに関わっていくことには私は大賛成だ。ソマリアの安定は、東アフリカの安定に直結している。特にケニアの安定、なかんずく武器流入の問題や難民問題に大きな影響を与えると思われるからだ。

ただ、ソマリア内戦にもイスラム原理主義が関わっているので、慎重な対応が必要なのは言うまでもない。基本的に日本はこの問題に免疫がない。だからこそ白紙状態でアプローチできるともいえるのだが…。

2014年3月9日日曜日

「ヨーロッパ史における戦争」2

|

| http://yaymicro.com/stock-image /friedrich-engels/2511531 |

まず、日本の明治時代、陸軍がフランス式からドイツ式に変更になったことについて、その謎解きの話である。これは日本に限ったことではなく、他の大陸諸国も同様だったようだ。フランスが、攻撃主体のナポレオン以来のロマンチックな英雄主義であったのに対し、ドイツは参謀本部を設置しあらかじめ作成した作戦計画に基づき、主戦場には慎重に計画された鉄道網で兵士を派遣するという緻密な戦い方をとったのである。イギリスもアメリカも30年後にはこの方式に転換していく。いわば世界的標準だったわけだ。

国民皆兵制度によって、ヨーロッパの政治地図が変換された話。将校は貴族階級だけでは供給不可能になったのである。19世紀末までに、ヨーロッパ社会は軍国化された。これは、多くの一般市民が軍事訓練を受けたことを意味する。このことを期待をもって見守っていたのが、エンゲルスであった。エンゲルスは、当時としても熱心で鋭い軍事評論家でもあったらしい。来るべき革命のための前兆であるとしていたのだ。

ところで、労働者階級がマルクス・エンゲルスらの社会主義の刺激を受けたのと同様、国家教育、合法化された強力な労働組合、さらに最も重要な安価で扇動的な新聞が、ナショナリズムを高揚させたという。…なるほど。さらにこの両者を混ぜ合わせられる者が最も成功した政治指導者になったのだ、と。…さらになるほど。

「デモクラシーとナショナリズムとは互いに養分を与え合っていた。国事への参加意識が大きければ大きいほど、国家は国家を生み出した唯一無比の価値体系の具現化だと見なされるようになり、国家を守り国家に奉仕する責務はいよいよ大きくなった。その上、組織宗教の力が低調になってきた時代には、民族が人々の忠誠の焦点として現れてきたのである。」(P180)…この文章、日本の近現代史と対比してみても、よくわかる気がする。

結局ナショナリズムを嫌ったのは、最も伝統的で保守的なヨーロッパの王族であり、WWⅠ後、彼らは事実上絶滅するのである。

WWⅠで、ドイツはイギリス海軍に対抗するカタチで、外洋にまで進出できる潜水艦を使う。ただ、当時の海軍の主な役目は、商船を停戦させ、軍事物資などの搭載を確認するという役目(捕獲法という国際的な法律があった。)が主であった。しかし、潜水艦は、それができない。自ら姿を現せば脆弱である。当然、捕獲法もクソもなく無差別攻撃を行うことになる。これが、アメリカの参戦を生む。ドイツも、そのリスクをよくわかっていたようだ。(P202)よく、教科書にある「潜水艦による無差別攻撃」の真の意味はそういう、掟破りの戦術だったということなのだ。

WWⅡでは、相手国の基地だけでなく、工場さらに市街地を無差別爆撃するが、総力戦となり、戦争を遂行する「銃後」の市民に重心が移っていった故である。。敵国民に直接耐えられない負担を課すことが有効。それが、無差別爆撃の理論なのだそうだ。(P206)…なるほど。戦争論から見ると、そうなるわけだ。

翻訳なので多少読みにくさはあったけれど勉強になった一冊だった。

2014年3月8日土曜日

「勝ちて和す」

|

| http://taros-father.blog.so-net.ne.jp/2011-07-10-1 |

「勝ちて和す」…要するに勝つことで組織が一体になる、という組織論のテーゼである。あたりまえの話なのだが、妙に気になって手帳にメモしたのだった。

この「勝ちて和す」について、教育論やら学級経営論やらいろいろ書いてみたのだが、結局くどくど書くのはやめた。知らぬうちに、私のクラス経営の基本コンセプトになっている。これを4月から始まる新しいクラスでもやり抜かねば…ということだ。

2014年3月7日金曜日

「ヨーロッパ史における戦争」

中公文庫の「ヨーロッパ史における戦争」(マイケル・ハワード)を読んでいる。今年度の世界史Bの授業はでナポレオンまで終了したわけだが、中世から近世にかけてのヨーロッパ史は戦争の連続で、この中心になるのは「傭兵」である。この「傭兵」という概念、なかなか生徒にはわかりにくい。ちょっと専門的な教材研究として本書を手に取ったのだが、ヨーロッパの戦争そのものの構造的な変遷も理解できて、なかなか読み応えがあったと思う。

…本書では、前半部が第1章が封建騎士の戦争、第2章が傭兵の戦争、第3章が商人の戦争となっている。本書をつらぬく最大のポイントは、戦争あるいは軍事力の保持そのものには金がかかる、という一点である。

ヨーロッパ史においては、古代ギリシア・ローマ以来、軍事は貴族の本業であった。その伝統を受けて、中世においては、封建制による騎士が主体であったわけだが、主君が与える生活の糧以上の支給が必要不可欠になっていく。奉仕に対して手当をうけることから、俸給のためにだけ奉仕するように変化するのは必然。12世紀以来、ヨーロッパは(大きな)外敵の攻撃がなく、人口と富が増加し、十字軍という安全弁は閉じ、利用できる封土の数が激減した。ドイツのように財産を際限なく細分化して相続するシステムでは、貴族の経済的困窮を生み、イングランドのように長子相続制のところでは、貴族の弟たちは十字軍で財産を求めるか傭兵になる以外、選択の道が残されていなかった。傭兵は戦争がない時は、フランスでは「皮はぎ人たち」という呼び名で呼ばれ、略奪・強姦・放火の集団であった。

15世紀の仏王・シャルル8世の軍隊は最初の近代的陸軍と言われている。騎兵・歩兵・砲兵から成り、国庫から俸給が支払われていたからである。16世紀には、独立する代償(すなわち軍事力を維持すること)は非常に高価なものとなっていた。17世紀後半になって、ヨーロッパの君主は持続的な基礎(要するにオカネがあって)に基づいて常備軍を維持できたのである。「金こそ戦争の活力」であったわけだ。

近世・16世紀の重商主義は、ポルトガルもスペインもオランダもイギリスも、そしてフランスも事実上戦争で儲けようとしていた事に他ならない。重商主義は軍事的な行動でもあった。カスティリアの小貴族はレコンキスタの終焉とともに軍事という伝統的な生業を失い、相続法で財産が縮小した。ある者は内陸で傭兵となったが、海に近いものは新大陸に向かう。そう考えるとわかりやすい。新しい雇用の出現だ。

また貧しすぎて身を立てることができなかったも者はプロテスタンティズムに向かい「私椋船」を仕立て、ローマ法王の権威によって独占されてきたポルトガルとスペインの富を侵すことに痛快さを感じた。フランスのユグノー戦争やオランダの反乱、イングランドのメアリ女王の迫害が、ユグノーやオランダ人、イングランドのジェントリーたちをして海に向かわせた。「プロテスタンティズムと愛国心と略奪は同意語になった。」という記述が印象的である。独立を求めて絶望的な戦闘を強いられていたオランダのユトレヒト同盟諸州にとって、拡大し過ぎてろくに防備されていなかったポルトガルの領地は文字通り黄金の機会を与えた。(ポルトガル王はスペイン王でもある。独立戦争の相手である)スペイン王室の富の源泉を奪い、自らの戦争遂行の資金をもたらす一石二鳥の軍事・経済行動となったというわけだ。

私椋船はある意味で傭兵隊の海上版であり、商人による戦争の時代であったのだ。

ところで、オランダはイギリスやフランスに、海軍装備、技術的提言、保障付きの商品市場を提供して儲けたが、イギリスもフランスも略奪から新しい富の源である砂糖栽培・定住化に向かう。しかも両者とも閉鎖的で敵対的で排他的体制をつくる。両者とも他者の破壊の上にのみ栄えると考えていた。この辺が、後の世界史に大きな影響を与えていくわけだ。

…長くなった。いやあ、面白い。様々な教科書の歴史的事項の底流に流れる金と戦争をめぐる話。また、プロテスタンティズム諸国がカトリックのポルトガル・スペインを凌駕していく理由。春からの3年生の世界史Bの授業でも、ちょっとふりかえって活かしたいと思う。

…本書では、前半部が第1章が封建騎士の戦争、第2章が傭兵の戦争、第3章が商人の戦争となっている。本書をつらぬく最大のポイントは、戦争あるいは軍事力の保持そのものには金がかかる、という一点である。

ヨーロッパ史においては、古代ギリシア・ローマ以来、軍事は貴族の本業であった。その伝統を受けて、中世においては、封建制による騎士が主体であったわけだが、主君が与える生活の糧以上の支給が必要不可欠になっていく。奉仕に対して手当をうけることから、俸給のためにだけ奉仕するように変化するのは必然。12世紀以来、ヨーロッパは(大きな)外敵の攻撃がなく、人口と富が増加し、十字軍という安全弁は閉じ、利用できる封土の数が激減した。ドイツのように財産を際限なく細分化して相続するシステムでは、貴族の経済的困窮を生み、イングランドのように長子相続制のところでは、貴族の弟たちは十字軍で財産を求めるか傭兵になる以外、選択の道が残されていなかった。傭兵は戦争がない時は、フランスでは「皮はぎ人たち」という呼び名で呼ばれ、略奪・強姦・放火の集団であった。

15世紀の仏王・シャルル8世の軍隊は最初の近代的陸軍と言われている。騎兵・歩兵・砲兵から成り、国庫から俸給が支払われていたからである。16世紀には、独立する代償(すなわち軍事力を維持すること)は非常に高価なものとなっていた。17世紀後半になって、ヨーロッパの君主は持続的な基礎(要するにオカネがあって)に基づいて常備軍を維持できたのである。「金こそ戦争の活力」であったわけだ。

近世・16世紀の重商主義は、ポルトガルもスペインもオランダもイギリスも、そしてフランスも事実上戦争で儲けようとしていた事に他ならない。重商主義は軍事的な行動でもあった。カスティリアの小貴族はレコンキスタの終焉とともに軍事という伝統的な生業を失い、相続法で財産が縮小した。ある者は内陸で傭兵となったが、海に近いものは新大陸に向かう。そう考えるとわかりやすい。新しい雇用の出現だ。

また貧しすぎて身を立てることができなかったも者はプロテスタンティズムに向かい「私椋船」を仕立て、ローマ法王の権威によって独占されてきたポルトガルとスペインの富を侵すことに痛快さを感じた。フランスのユグノー戦争やオランダの反乱、イングランドのメアリ女王の迫害が、ユグノーやオランダ人、イングランドのジェントリーたちをして海に向かわせた。「プロテスタンティズムと愛国心と略奪は同意語になった。」という記述が印象的である。独立を求めて絶望的な戦闘を強いられていたオランダのユトレヒト同盟諸州にとって、拡大し過ぎてろくに防備されていなかったポルトガルの領地は文字通り黄金の機会を与えた。(ポルトガル王はスペイン王でもある。独立戦争の相手である)スペイン王室の富の源泉を奪い、自らの戦争遂行の資金をもたらす一石二鳥の軍事・経済行動となったというわけだ。

私椋船はある意味で傭兵隊の海上版であり、商人による戦争の時代であったのだ。

ところで、オランダはイギリスやフランスに、海軍装備、技術的提言、保障付きの商品市場を提供して儲けたが、イギリスもフランスも略奪から新しい富の源である砂糖栽培・定住化に向かう。しかも両者とも閉鎖的で敵対的で排他的体制をつくる。両者とも他者の破壊の上にのみ栄えると考えていた。この辺が、後の世界史に大きな影響を与えていくわけだ。

…長くなった。いやあ、面白い。様々な教科書の歴史的事項の底流に流れる金と戦争をめぐる話。また、プロテスタンティズム諸国がカトリックのポルトガル・スペインを凌駕していく理由。春からの3年生の世界史Bの授業でも、ちょっとふりかえって活かしたいと思う。

2014年3月5日水曜日

民放 DE マダガスカル

|

| 民放のHPより |

タクシーに妻や友人が乗っているのがフツーだというのが面白かった。マダガスカルの観光局の方が司会の横にいたのだが、あまりコメントしなかった。この話だけだったように思う。(この辺、妙にバラエティー化する民放の悪弊だ。ただ、この番組はかなりマシである。)

もちろん、田舎はアフリカそのものだった。私はこういう雑然とした雰囲気が好き。ちなみに、観光資源に恵まれているマダガスカルだから、インフラの整備がさらに進めば経済成長するだろうと再確認した。(道の舗装は予想以上に進んでいた。)高級リゾートはかなり洗練されている。モーリシャスもちょっと紹介されていた。こちらのタクシーは日本の中古車が多く、カーナビが日本語で流れるのには笑えた。それより、さすがモーリシャスだと思ったのは、空港で待つタクシー運転手がフォーマルな服装で、係員がポートルイスのダウンタウンまで一律料金だと説明する。やはりマダガスカル以上に洗練されている。

「ノシイランジャ島」「イサロの窓」というのは初めて知った。また憧れのバオバブ街道がかなりの田舎にあることも知った。不満と言えば、世界遺産・ツィンギを紹介して欲しかったところ。

http://www.fujitv.co.jp/sekaiittemitara/episode_n_19.html

毎日 内田樹 反知性主義批判

|

| http://blogs.yahoo.co.jp/ moritax01/35887877.html |

まず中韓との関係について、「長い歴史がある隣国であり、これからも100年、200年にわたってつきあっていかなければならない、という発想が欠けている。安部政権は外交を市場における競合他社とのシェア争いと同じように考えているのではないか。中国や韓国と領土の取り合いと経済競争におけるシェアの取り合いは次元が違う話だということを理解できていないように見える。」

米国との関係について、「沖縄の普天間移転先について知事と話し合いがついた直後に靖国参拝が行われた。米国に貸しをつくったので今度は米国が嫌がっていることもできる権利が発生したと考えたのだろう。米国を市場における取引相手のように見る、その実のなさが米国を不安にさせ、いらだたせている。」

短期的な発想について、「民主制は政策決定にむやみに時間がかかる。時間がかかるわりに集団全員が決定したことの責任を引き受けなければならない。誰かに責任を押し付けることができない。それが民主制の唯一の利点だということを首相はたぶん理解していない。そのような政権運営を可能にしているのは国民的規模の反知性主義の広がりだ。」

「教養とは、一言で言えば、他者の内側に入り込み、他者として考え、感じ、生きる経験を積むことだ。死者や異邦人や未来の人たち、自分とは世界観も価値観も生活のしかたも違う他者の内側に入り込んで、そこから世界を眺め、世界を生きる想像力こそが教養の本質だ。そのような能力を評価する文化が今の日本社会にはなくなっている。」

「どこの国のリーダーも立場上言わなければいけないことを言っているだけで、自分の本音は口にできない。その切ない事情をお互いに理解し合うリーダー同士の目配せのようなものが外交の手詰まりを切り開く。相手の事情に共感するためには、一度自分の立場を離れて。中立的な立場から事態を見渡して議論することが必要だ。先方の言い分にもそれなりの理があることを相互に認め合うことでしか外交の停滞は終わらない。」

「外交でも内政でも、敵対する隣国や野党に日ごろから貸しをつくっておいて、ここ一番の時にそれを回収できる政治家が必要だ。見通しの良い政治家は譲れぬ国益を守りきるためには、譲れるものは譲っておくという気遣いができる。多少筋を曲げても国益が最終的に守れるなら、筋なんか曲げても構わないという腹のくくり方ができる。大きな収穫にはまず先に自分から譲ってみせる。そういうリアリズム、計算高さ、本当の意味でのずるさが保守の知恵だったはずだ。それが失われている。最終的に国益を守りきれるのが強いリーダーであり、それは強がるリーダーとは別のものだ。」

…内田樹氏のレトリックは無駄がないので、なかなか省けるところがない。私などが賛意を示してもどうということはないが、内田樹氏のスタンスには強い親近感を感じる。先日エントリーしたように、最近の政治の動き、私は「感情的」で「子供のケンカ」のような印象を受けている。それが、内田樹氏のレトリックを借りれば反知性主義の広がりであるわけだ。それは政治家(同時に国民)の教養の欠如とも言い換えることが出来る。

…周恩来首相を私は個人的に尊敬しているが、極めて教養人であった故である。様々な害悪をまきちらしたとはいえ、毛沢東にしてもしかり。歴史を熟知し、詩を吟じる東アジアの政治家の教養はどこへ行ったのかと思う。鄧小平が尖閣諸島の問題を棚上げしたのは、まさに上記の真のリーダーであったからだろう。

2014年3月4日火曜日

五十肩につきあう

|

| http://chiropractor.com/chiropractic-helps-frozen-shoulder -syndrome-or-adhesive-capsulitis/#.UxWrPz9_uqE |

鍼灸の神様のH先生に聞いてみた。たしかに五十肩の第一段階らしい。いろいろと五十肩の原因を丁寧に教えてもらったのだけれど、私はこういう医学的な話に全く属性がない。よくわからないままで、神様におまかせである。

日曜と今日、本格的に治療してもらった。いつもは打たないところに鍼が打たれ、入念な肩へのマッサージ。なんとか、第一段階で止めようとしているんだとか。「だいぶかかりますよ。」と神様に言われては仕方がない。五十肩と、うまくつきあうとするか。

2014年3月3日月曜日

ナイジェリアの明暗

|

| https://shariaunveiled.wordpress.com/2012/02/24/boko-haram-muslim-terrorists-murder-pastors-79-year-old-mother/ |

ナイジェリアはサブ・サハラ=アフリカで最も人口が多く、市場価値が高い。アフリカの経済成長の話でも常に語られている。この強い日差しで生まれる陰のような、はっきりした明暗が痛々しい。

今、ちょっと変わった本を読んでいる。中公文庫の「ヨーロッパ史における戦争」(マイケル・ハワード)である。二度の世界大戦を経て、やっと戦争は愚である、という認識がヨーロッパに生まれたというのが歴史の真実である。特に中世から近世にかけて戦争の存在意義は強く認められていた。詳しい書評は後日にゆずるとして、人間の愚かさというものが戦争に最も顕著に現れることは間違いない。

すでに経済面では、グローバル化が進み、戦争は大きな経済的危機を有む。だから、欧米先進国も新興国もそれを望まない。だが、ナイジェリアの場合は成長が期待されるといっても、被害が少ないので無視されることが多い。結局、世界は、そういう構造になっているような気がする。

2014年3月2日日曜日

昭和天皇 第五部 読後メモ

「昭和天皇第五部」(福田和也著・文春文庫)を読み終えて少し経つ。立花隆の「天皇と東大Ⅲ」を読んだ後に読み始めたのだが、重なる部分も多く、しかもこちらは様々な当時の人々の話が編年的に登場するので、比較的軽く読める。さて、第五部は、いよいよ日米開戦直前までの話である。2冊を対比的に読んでも、昭和天皇の軍部・政権首脳へのいらだちはかなりのものであったと思われる。昭和天皇は、立憲君主としての意識の強い方だったから、下問するカタチで軍部の暴走を止めようとされるのだが、軌道修正が出来ぬまま、どんどん泥沼に嵌っていく。

賀屋蔵相の話が面白い。(P66)賀屋は海軍と正面切って渡り合う。上海事変の際、海軍が陸軍ほ派兵を養成閣議にかけられた時のことだ。陸軍を派兵すれば戦線が拡大するばかりでなく上海に権益をもつ英米を強く刺激することになる。賀屋は「派兵するぐらいなら、居留民を引き上げさせた方がよほど安上がりです。現地に残してきた財産等は政府が保証してやればよろしい。戦争をするより脆財政的にも外交的にも格段に賢明です。」石原莞爾が同様の論評を張っていることを知悉した上での発言だった。近衛文麿首相を見つめたが表情を変えない。「金がないなら借りればいいではないか。日露戦争は外債でやったんだ。」「いったい誰が貸してくれるんです。」「アメリカだろう。日露のときもそうだった。」ここまで魯鈍な人物を大臣にしていいのか、(高橋)是清爺がこんな与太を聞いたらどれほど嘆くだろう、と痛憤しつつも賀屋は丁寧に言った。「アメリカが貸す訳がないではないですか。満州事変この方、アメリカは中国の味方ですよ。蒋介石にはいくらでも貸すでしょうが、日本の債権なんて引き受けてくれる訳がないでしょう。いいですか。上海で戦争をするような国力はありません。即刻撤退してください。」正面から米内海相が賀屋を睨んでいる。「帝国海軍は撤退などしない。速やかに陸軍と提携の上で、中国側に一撃を加えて攻勢を挫き早期に和平を実現する。」米内は、拳を突きつけるようにして腕を賀屋の方にあげた。やれやれ、海軍はいつもこれだ。賀屋は嘆息した。海軍の連中は普段紳士面をしているクセに、いざとなると無頼漢なみの事を平気でやる。普段から腕まくりをしている陸軍の方が正直でよい、というのが賀屋の受け取り方だった。こうして意味のない海外派兵をして、その戦費を捻出するために国家財政を危機に陥れる。

…昭和天皇は、米内の上海作戦についての上奏の時、「従来の海軍の態度は信頼していた。このうえは感情に走らず大局に着眼し過ちのないようにせよ。」と申し渡した。

ゼロ戦の試験飛行の話もでてくる。ゼロ戦の試作機はなんと牛車で飛行場へ運ばれたのだった。日本の国土は平野部はほとんど農地になっていて飛行場は人里離れた荒野を拓いたもので、いきおい道は悪路になるからである。「それが日本の国力ってもんだ。ドイツやアメリカのようにはいかないさ。」と言うのは堀越二郎である。…このシーンは「風たちぬ」にあるのだろうか。私はまだ見ていないのでわからないが。(P186)

「戦陣訓」の作成過程の話。(P290)出発はシナ事変であった。日清・日露での戦場では多少不祥事はあったが、事変では桁違いの非道犯行が発生した。上官暴行、戦場離脱、放火、強姦、略奪…。一部では軍規が弛緩し収拾がつかいない有様になっていた。軍法会議にかけられた者だけでも数万におよんだ。そのため教育統監部は軍人勅諭を補足する道徳訓を作ろうとしたのである。多様な召集兵に対応するため、各方面の意見も聞き作成されたという。意外な人物名も登場する。和辻哲郎と島崎藤村。彼らも意見を述べているらしい。この中心となったのは今村均中将と白根孝之中尉。彼らの対話が載っていた。「(今村)閣下は、師団長時代、宿舎の従卒に、慰安所になぜ行かないか、行くようにと命令されたと聞きましたが。」「命令はしませんでしたが、行くように、なぜ行かないのか、とは言ったことがあります。」「後方では、どんなことも言えるけれど、戦場ではそうはいかない。正気を保つだけでも大変な努力が必要になります。そのためには、慰安所は必要だ。人間であり続けるためには。まあ、私は慰安所という言葉は好きではありませんが。列国のように特殊看護部隊というような名前にするのが、好ましいと思うのですが。」

…戦争というものの愚をいやというほど感じる第五部であった。

最後の慰安婦の話について、愚を愚として認めない、認めたくないというところに大きな問題があるのではないかと私は思う。国家としての戦争の是非ではなく、人間としての是非として考えた時、愚を率直に認めることが必要だと私は思うのだ。最近の「与太」も、そういう抽象的な概念である国家としてののスタンスと(個人としての)人間としてのスタンスを取り違えているような気がする。愚を愚と認めることは勇気がいる。勇気をもって認めるのは、(たとえ政治家であったとしても)ひとりの生身の人間であるべきだ。責任を「多数の一般名詞」に転嫁可能な国家とした時、生身で苦しんだ被害者も生身ではなくなる。そこに大きな「痛憤」が生まれるのは当然である。また他国も同様だったという弁明は国家としては有効かもしれないがが、生身の人間同士としては決して有効なロジックではない。愚が、愚を拡大再生産していく。地球市民たらんとする者は歴史に大いに学ぶべきだ。

賀屋蔵相の話が面白い。(P66)賀屋は海軍と正面切って渡り合う。上海事変の際、海軍が陸軍ほ派兵を養成閣議にかけられた時のことだ。陸軍を派兵すれば戦線が拡大するばかりでなく上海に権益をもつ英米を強く刺激することになる。賀屋は「派兵するぐらいなら、居留民を引き上げさせた方がよほど安上がりです。現地に残してきた財産等は政府が保証してやればよろしい。戦争をするより脆財政的にも外交的にも格段に賢明です。」石原莞爾が同様の論評を張っていることを知悉した上での発言だった。近衛文麿首相を見つめたが表情を変えない。「金がないなら借りればいいではないか。日露戦争は外債でやったんだ。」「いったい誰が貸してくれるんです。」「アメリカだろう。日露のときもそうだった。」ここまで魯鈍な人物を大臣にしていいのか、(高橋)是清爺がこんな与太を聞いたらどれほど嘆くだろう、と痛憤しつつも賀屋は丁寧に言った。「アメリカが貸す訳がないではないですか。満州事変この方、アメリカは中国の味方ですよ。蒋介石にはいくらでも貸すでしょうが、日本の債権なんて引き受けてくれる訳がないでしょう。いいですか。上海で戦争をするような国力はありません。即刻撤退してください。」正面から米内海相が賀屋を睨んでいる。「帝国海軍は撤退などしない。速やかに陸軍と提携の上で、中国側に一撃を加えて攻勢を挫き早期に和平を実現する。」米内は、拳を突きつけるようにして腕を賀屋の方にあげた。やれやれ、海軍はいつもこれだ。賀屋は嘆息した。海軍の連中は普段紳士面をしているクセに、いざとなると無頼漢なみの事を平気でやる。普段から腕まくりをしている陸軍の方が正直でよい、というのが賀屋の受け取り方だった。こうして意味のない海外派兵をして、その戦費を捻出するために国家財政を危機に陥れる。

…昭和天皇は、米内の上海作戦についての上奏の時、「従来の海軍の態度は信頼していた。このうえは感情に走らず大局に着眼し過ちのないようにせよ。」と申し渡した。

ゼロ戦の試験飛行の話もでてくる。ゼロ戦の試作機はなんと牛車で飛行場へ運ばれたのだった。日本の国土は平野部はほとんど農地になっていて飛行場は人里離れた荒野を拓いたもので、いきおい道は悪路になるからである。「それが日本の国力ってもんだ。ドイツやアメリカのようにはいかないさ。」と言うのは堀越二郎である。…このシーンは「風たちぬ」にあるのだろうか。私はまだ見ていないのでわからないが。(P186)

「戦陣訓」の作成過程の話。(P290)出発はシナ事変であった。日清・日露での戦場では多少不祥事はあったが、事変では桁違いの非道犯行が発生した。上官暴行、戦場離脱、放火、強姦、略奪…。一部では軍規が弛緩し収拾がつかいない有様になっていた。軍法会議にかけられた者だけでも数万におよんだ。そのため教育統監部は軍人勅諭を補足する道徳訓を作ろうとしたのである。多様な召集兵に対応するため、各方面の意見も聞き作成されたという。意外な人物名も登場する。和辻哲郎と島崎藤村。彼らも意見を述べているらしい。この中心となったのは今村均中将と白根孝之中尉。彼らの対話が載っていた。「(今村)閣下は、師団長時代、宿舎の従卒に、慰安所になぜ行かないか、行くようにと命令されたと聞きましたが。」「命令はしませんでしたが、行くように、なぜ行かないのか、とは言ったことがあります。」「後方では、どんなことも言えるけれど、戦場ではそうはいかない。正気を保つだけでも大変な努力が必要になります。そのためには、慰安所は必要だ。人間であり続けるためには。まあ、私は慰安所という言葉は好きではありませんが。列国のように特殊看護部隊というような名前にするのが、好ましいと思うのですが。」

…戦争というものの愚をいやというほど感じる第五部であった。

最後の慰安婦の話について、愚を愚として認めない、認めたくないというところに大きな問題があるのではないかと私は思う。国家としての戦争の是非ではなく、人間としての是非として考えた時、愚を率直に認めることが必要だと私は思うのだ。最近の「与太」も、そういう抽象的な概念である国家としてののスタンスと(個人としての)人間としてのスタンスを取り違えているような気がする。愚を愚と認めることは勇気がいる。勇気をもって認めるのは、(たとえ政治家であったとしても)ひとりの生身の人間であるべきだ。責任を「多数の一般名詞」に転嫁可能な国家とした時、生身で苦しんだ被害者も生身ではなくなる。そこに大きな「痛憤」が生まれるのは当然である。また他国も同様だったという弁明は国家としては有効かもしれないがが、生身の人間同士としては決して有効なロジックではない。愚が、愚を拡大再生産していく。地球市民たらんとする者は歴史に大いに学ぶべきだ。

登録:

コメント (Atom)